ドライブレコーダーの取り付けで最もめんどくさいのがリアカメラの配線だろう。

特にハッチバック車となると手間は倍増。作業を頼まれたら焼肉1回奢ってもらってようやく吊り合うぐらいの労力がかかる。

筆者がGP1フィットハイブリッドへのドライブレコーダー取り付けをDIYで実施した記事も3部編成となっていて、これほどボリューム満点の作業になるとは思っていなかった。

第1部_電源編 → 第2部_配線編、に続く第3部「リアカメラ配線編」。とくとご覧あれ。

ドライブレコーダーのリアカメラ|ハッチバックへの取り付け位置

ハッチバック車はトランクゲートのリアガラスに取り付けるのが一般的だ。

ただしリアガラスにカメラを付けることで、トランクの開け閉めに影響しないように配線を工夫しなければならず、これが作業の難易度を上げる原因になっている。

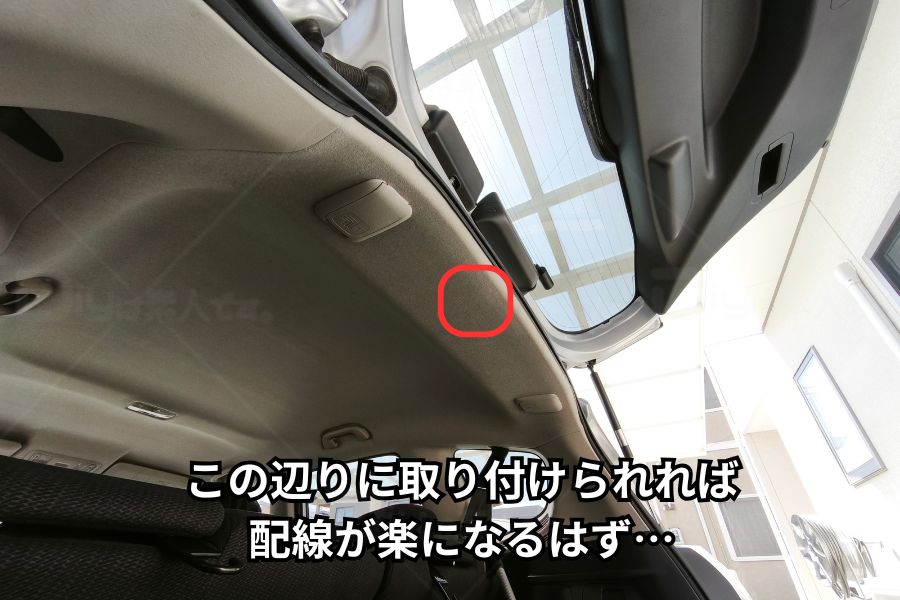

トランク側じゃなく車体側に付けられないの?

結論、推奨されない、と言っていい。

まずリアカメラを固定する場所がなく、自身でステーなどを自作しなくてはいけない。

ステー自体の取り付け箇所もかなり限定されるし、天張りに穴を空けないといけない可能性が高い。

結局トランクのリアガラスにカメラを付けるのが無難というわけだ。

ドライブレコーダーのリアカメラ|GP1フィットでDIY

ここからは本題のリアカメラの配線を安全かつキレイに処理について作業手順を紹介していく。

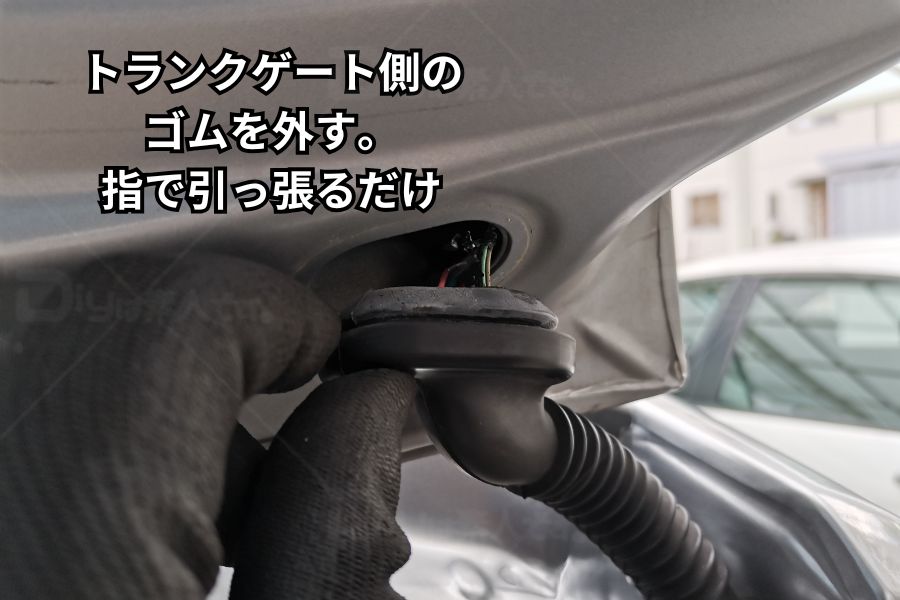

トランクゲートの配線チューブを外す

トランクのゴムチューブを外す。

トランク側とボディ側のどちらも指でつかんで引っ張るだけで外せる。

このゴムチューブ内にブレーキランプの配線が通っているので、リアカメラのコードもここを使って通すのだ。

ハイマウントストップランプのカバーを外す

ハイマウントストップランプのコードを通している穴からリアカメラのコードを通すと、コードが目立たずスッキリ見せられるのだ。

GP1フィットハイブリッドは工具無しでカバーを外すことができた。

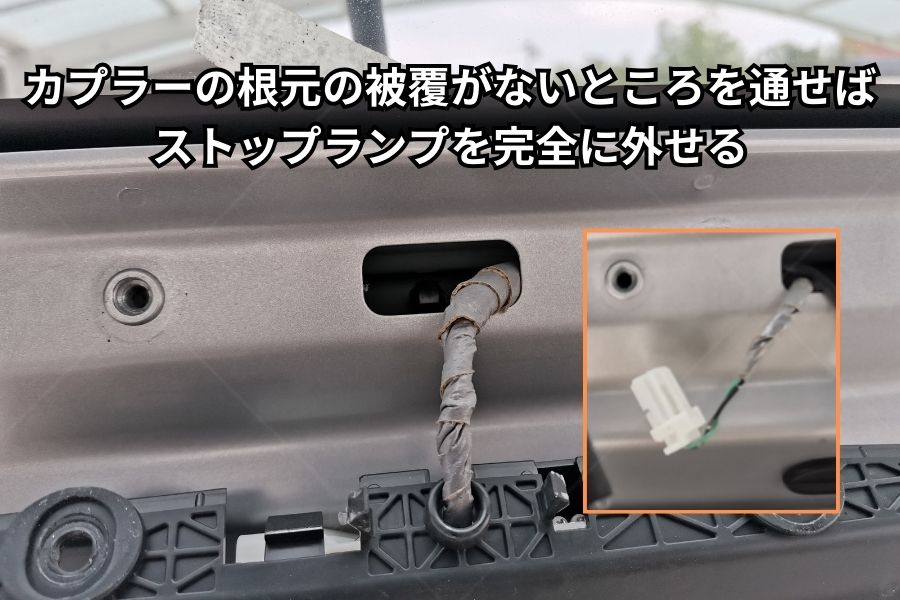

ブレーキランプのカプラーを外す

カバーを外したら、ブレーキランプのカプラーを外す。

ツメを押しながら引くだけで簡単に外すことができた。

ハイマウントストップランプユニットを取り外す

まずは左右の10㎜ボルトを外す。

ボルトを2本外したら、ユニットはツメ2本で引っ掛かっているだけだ。

左右のツメを押しながら引っぱるとユニットごと外すことができる。

最後にブレーキランプの配線がビニールテープでグルグル巻きにしてあるので、これを剥がす。

⇩の写真のように黒と緑のコード自体が見えたら、コードをすき間に通すことでユニット自体を完全に車体から外すことができる。

難所|ゴムチューブ内にコードを通す

ここからが本作業の1番の難所だ。

ゴールイメージはこんな感じ。作業の全体感をイメージしながら作業を始めていこう。

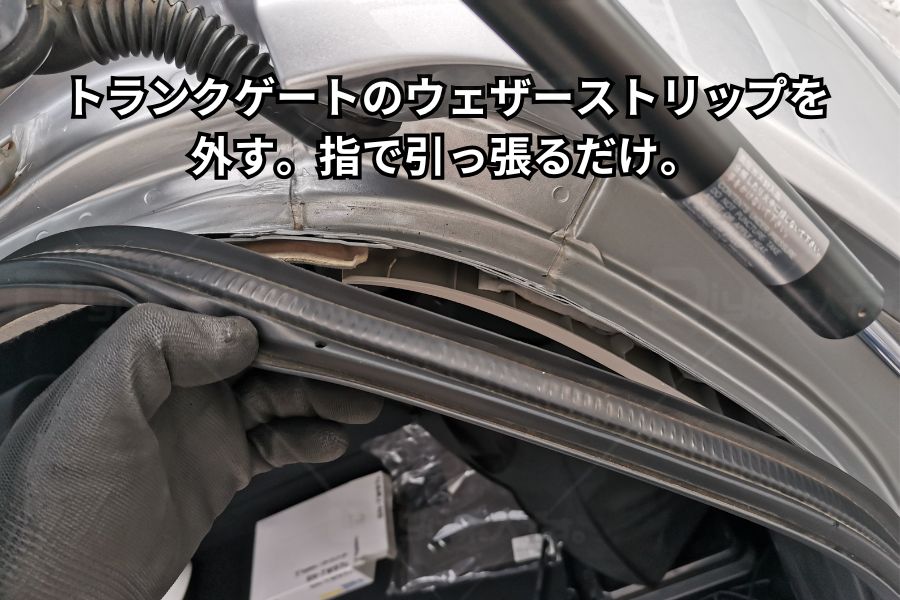

まずトランクゲートのウェザーストリップゴムを外す。掴んで引っ張るだけだ。

続いてボデイ運転席側の内張を外す。こちらも内張はがしや指を入れて引っ張るだけで外すことができる。

いよいよ配線コードを通す作業だ。

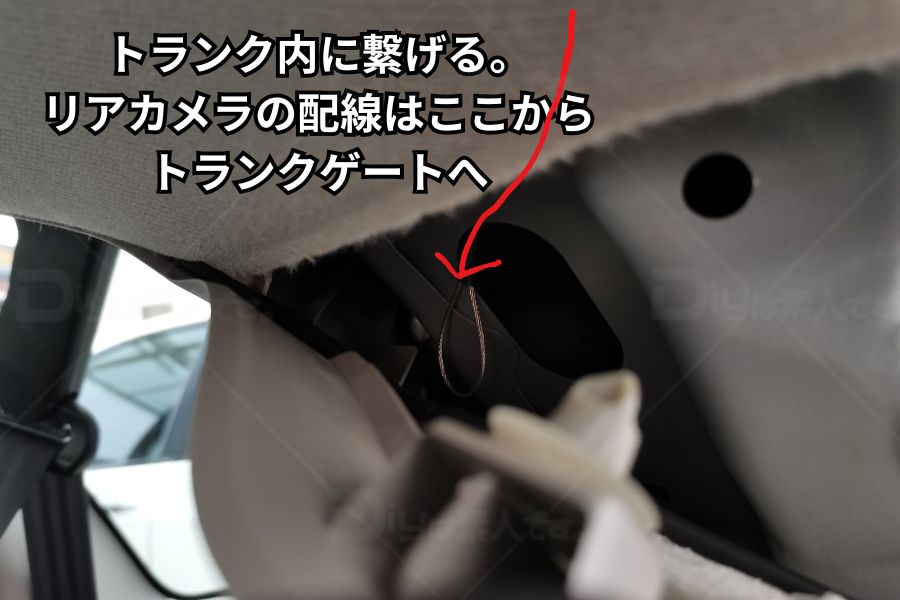

まずはゴムチューブのボディ側の穴からエーモンの配線ガイドを刺し入れて、ボディ側に通す。

配線ガイドの先端が見えたら、このループにリアカメラの配線通してマスキングで固定。

後は配線ガイドを引っ張るとゴムチューブの穴からリアカメラの配線が出てくる。

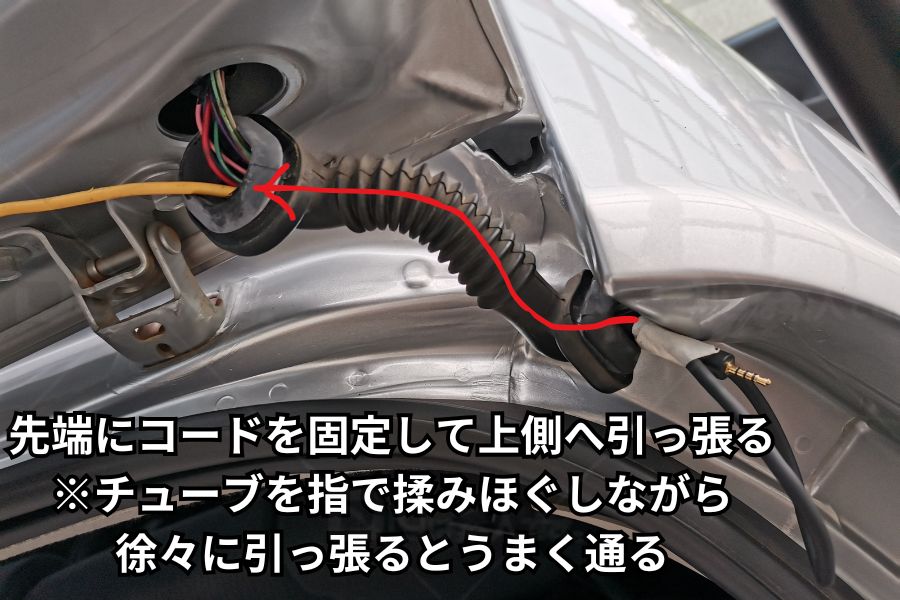

次に配線ガイドをゴムチューブの上側から刺し入れて、下側へ出す。

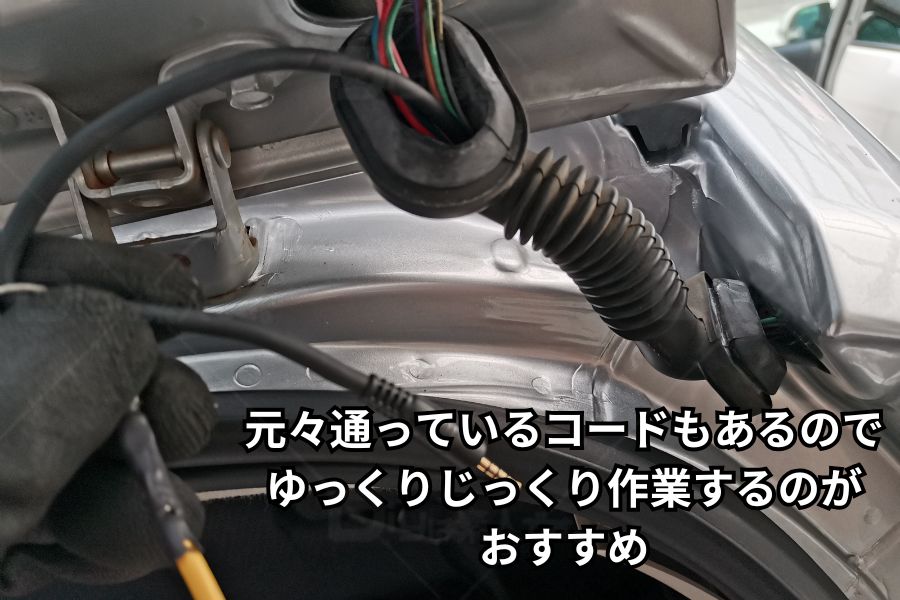

このときに無理に押し込まず、手探り状態で優しく通すように(既存のコードにダメージを与える恐れ)。

先ほどと同様に配線ガイドのループ部分にコードを固定したら、配線ガイドを「ゆっくり引っ張る+押し出す」で優しく引っ張り上げよう。

ゴムチューブのグリグリしながらコードのピンジャックを押し出してあげる感じでうまくいった。

この作業での最優先は「既存のコードにダメージを与えないこと」。

通らない場合、一度抜き出してから再び刺し入れて、の繰り返しの方がうまくいくと思う。

くれぐれも強引に配線ガイドを引っ張らないよう注意したい。

トランクゲート内部にコードを通す

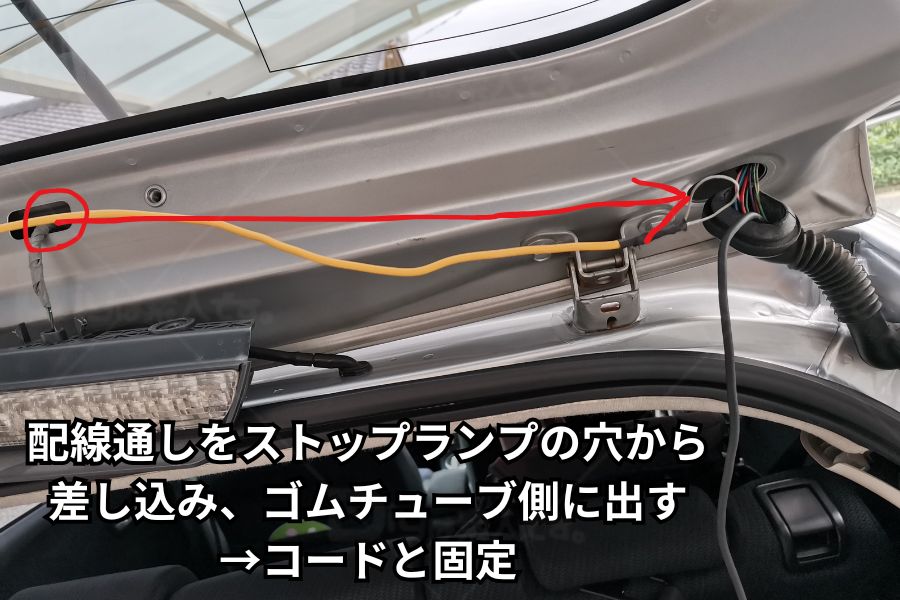

ハイマウントストップランプの穴から配線ガイドを刺し入れて、ゴムチューブ側の穴から出す。

ここからはさっきまでと同じく、ループにコードを固定して引っ張り出すだけ。

ゴムチューブ内と比べたらスペースに余裕がある分、とても簡単にいくはずだ。

ハイマウントストップランプカバーの加工

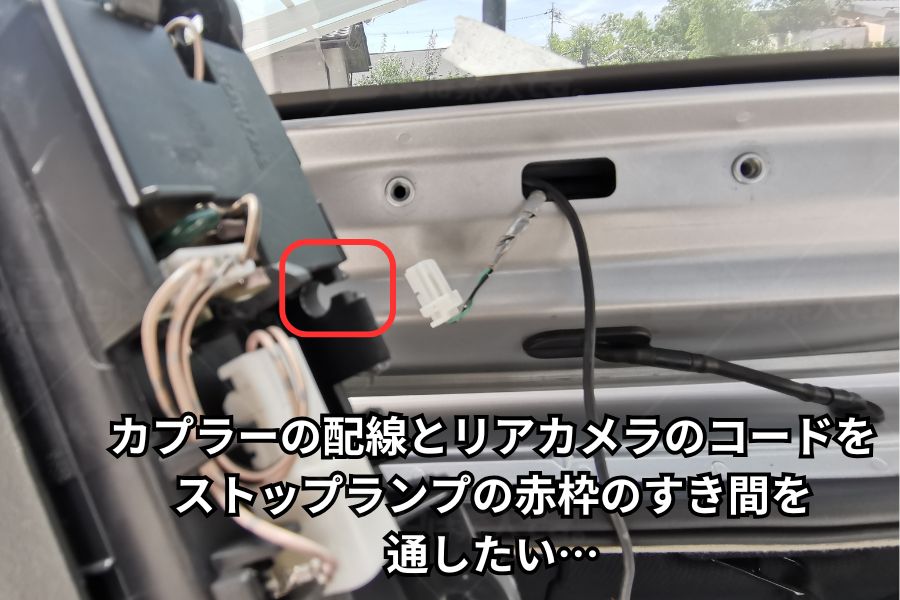

この作業は車種によっては不要かもしれない。GP1フィットハイブリッドにはコードをキレイに通せるだけのすき間がなかったので加工してみた。

⇩赤枠のブレーキランプのコードが通っているすき間に、リアカメラのコードを通したかったが狭くてコードが入らない。

そこでこのすき間をヤスリで削って拡大。

すき間を広げたことで、2つのコードをどちらも通すことができた。

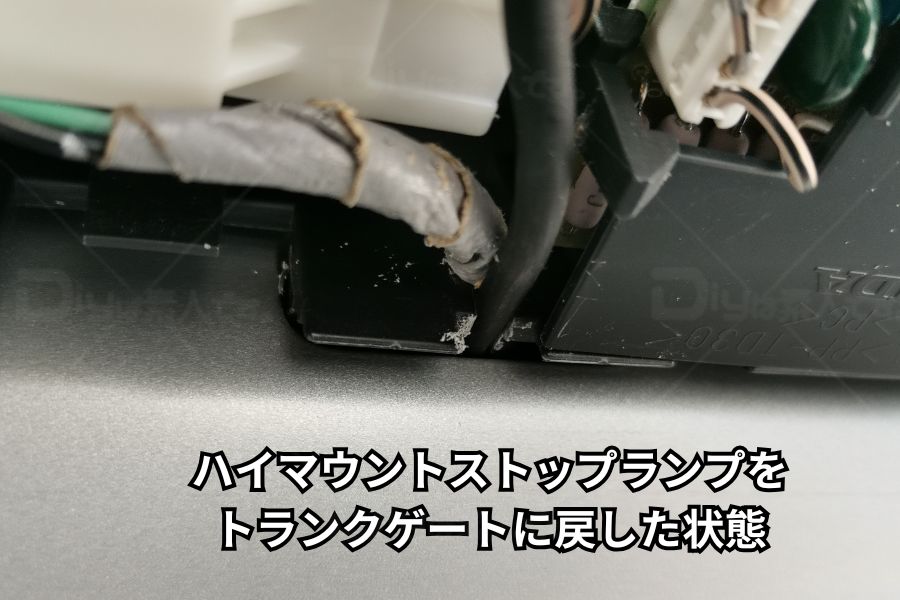

おかげでストップランプユニットを戻してもキレイに収まってくれた。

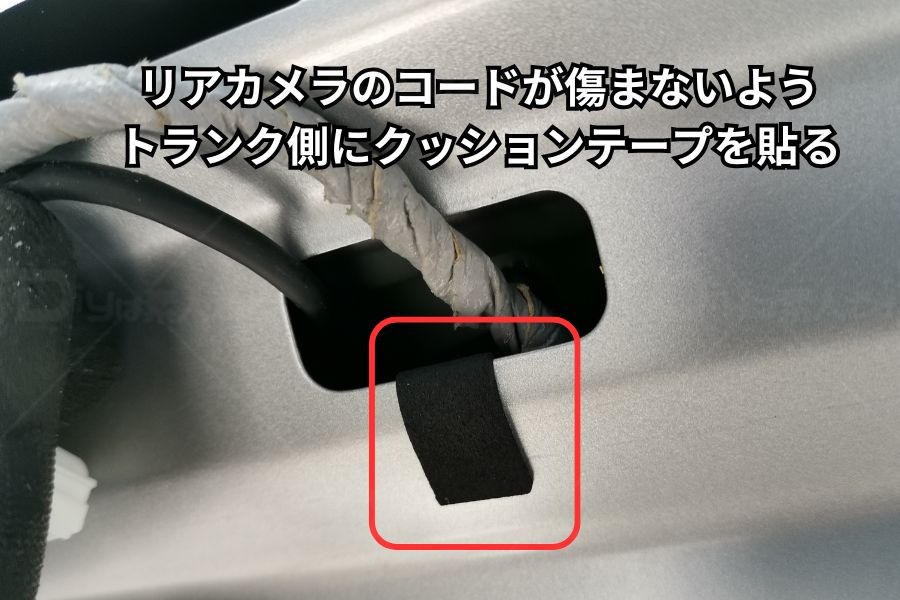

コード側のダメージが心配だったので、クッションテープをトランク側に貼ってコードが保護されるようにしておいた。やはり金属と直で接触し続けるのはちょっと怖いので安心のためにやっておいて損はないだろう。

あとは先ほどと逆の手順でハイマウントストップランプユニットを取り付けるだけ。

リアカメラの取り付けとコード取り回し

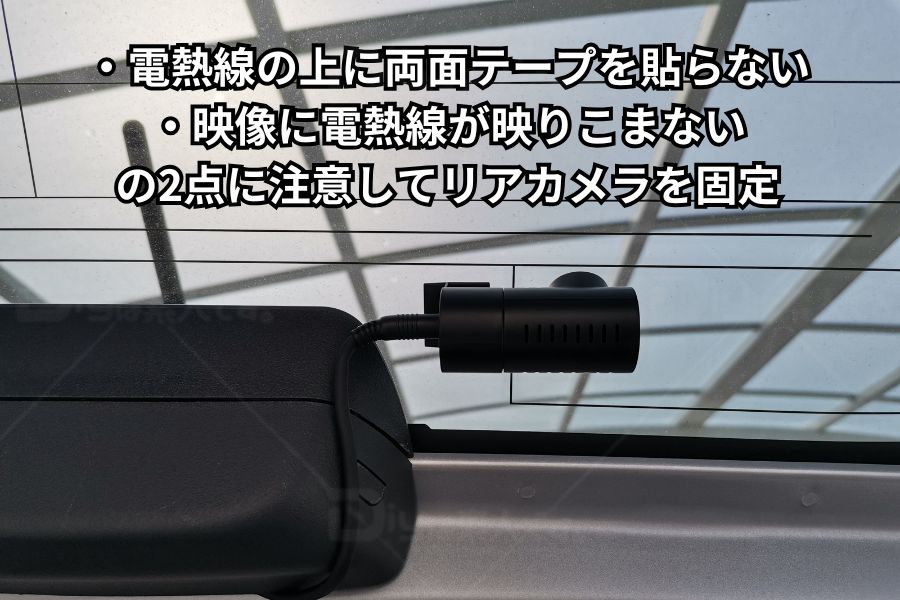

リアカメラはなるべく車の中心側に近い位置に取り付けるのが望ましい。

ただしリアガラスにはデフォッガーの熱線がプリントされているので、「両面テープで貼り付ける位置」と「カメラに映る画角」の2つを考慮した位置を決めたい。

筆者は⇩写真の位置がベストと判断してこの位置にしている。

コードがL字型のピンジャックだったらもう少しハイマウント側に寄せることが出来たと思うが、まぁこれでも許容範囲である。

トランク内からフロントへの配線

さぁ1番の難所を乗り越えたところで最後の作業だ。

リアカメラのコードをフロントへ向かわせるが、コードは長めに作られているため大量に余る。余ったコードはトランク側で束ねた方が良いので、必要最低限の長さをフロント側に向かわせよう。

フロントカメラの配線と同様、コードにはクッションテープを巻いて異音対策をしておく。

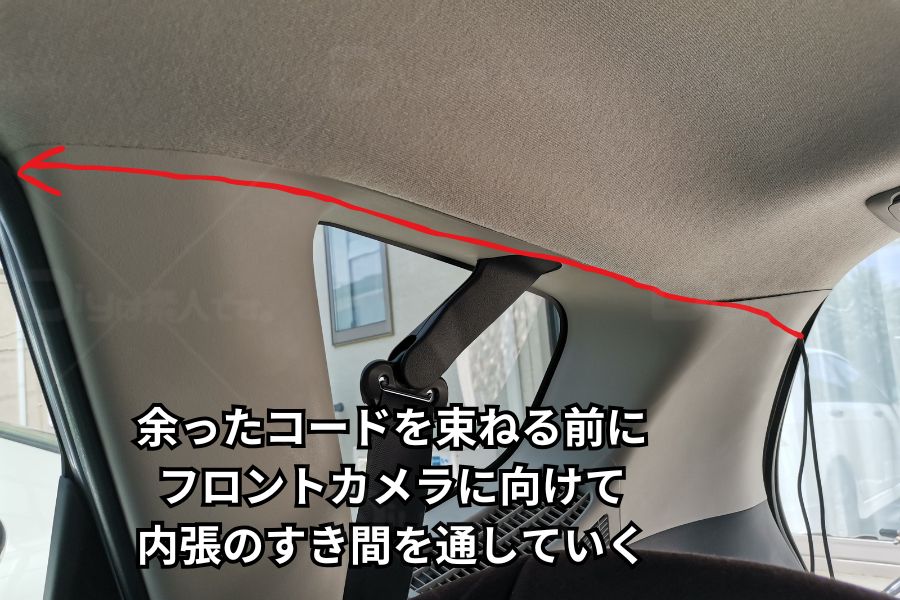

それができたらルーフの内張りとCピラーパネルとのすき間にコードを通していこう。

後部座席のウェザーストリップゴムと運転席のウェザーストリップゴムを掴んで引き下げ、フロントカメラまでコードを這わせていく。

この辺りの作業は工具を使わず指だけでできるが、ケガ防止のために手袋しながら作業しよう。

フロントカメラへコードを接続

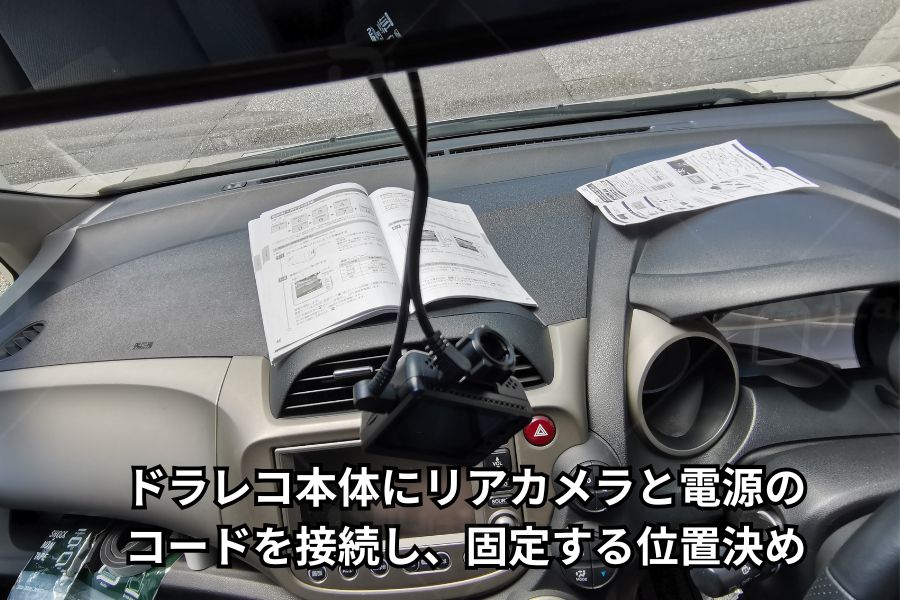

ドラレコ本体にリアカメラのコードを差し込んだら、次はフロントカメラの固定する位置を決める。

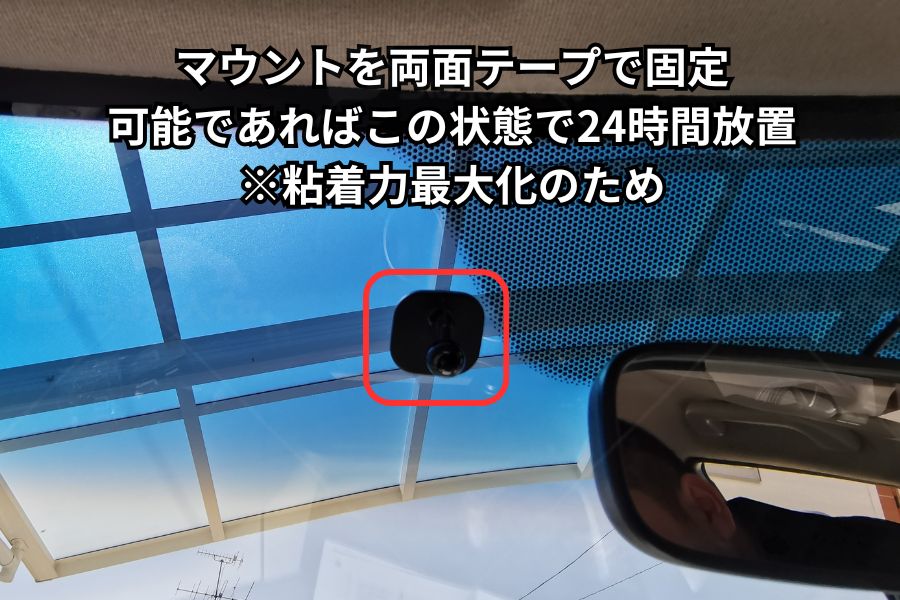

フロントカメラのステーを取り付ける位置が決まったら、しっかり脱脂をしてから両面テープでステーだけを貼り付ける。

粘着力の最大化に向けて、可能であれば⇩の状態で24時間放置したい。

フロントカメラをステーに取り付ける

24時間放置後、ステーにフロントカメラを取り付ける。

この際にフロントカメラの電源コードとリアカメラのコードをなるべくまとめて、内張に向かわせるようにすると見た目がスッキリする。

余ったコードをトランク内にまとめる

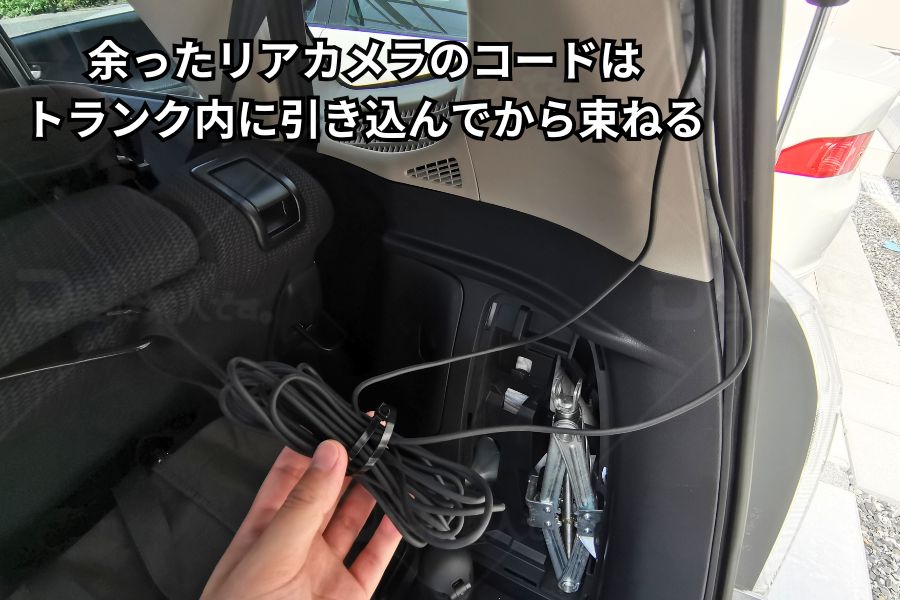

全長の長い車にも使うので、フィットのようなコンパクトカーではコードがたっぷり余ってしまう。

コードを束ねて隠しておくスペースは、トランク側の内装パネル内がおすすめ。

今回はパンタジャッキの奥にスペースがあったのでそこを活用。

コードの束にクッションテープを巻き付けてから、空きスペースに押し込んでおく。

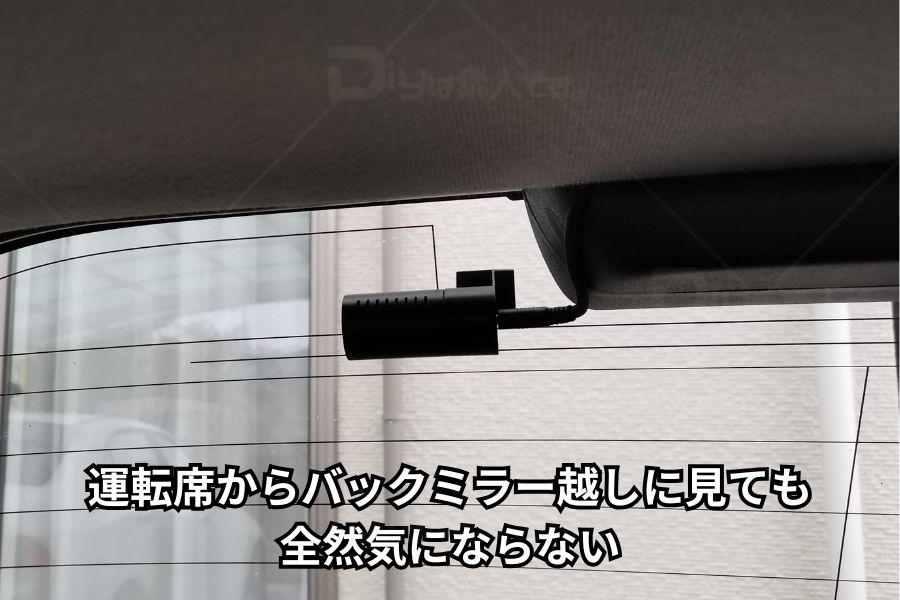

リアカメラの見え方はこんな感じ。

ルームミラーで後ろを見るときも全然気にならない。

ドライブレコーダーのリアカメラ|完成後の撮影映像

まずはフロントカメラの映像。

ご覧の通りダッシュボードが映りこんでしまうが、これはフロントガラスが寝ている車の宿命…。

続いてリアカメラの映像。

下の右端、左端に熱線が少し映り込んでいるが映像確認に問題はなさそうだ。

ドライブレコーダーの取り付け|使ったもの

今回のDIY作業にあたって使用したものを下記にまとめておきます。

今から作業にトライされる人は充分な準備の上で臨んでほしい。

取り付けたドライブレコーダーはyupiteruのこちら。

上記のドラレコのシガーソケット電源をヒューズ電源へ変換するものがこちら。

ヒューズボックス内で通電チェックを行った検電テスターはこちら。

配線を通すために使った配線ガイドはこちら。

コードの異音対策に使ったクッションテープはこちら。

3部作にまでなってしまった大型作業を最後までお読みいただきありがとうございました。

第1部の電源編

第2部のフロントカメラへの配線編

コメント