「隣にデカい車がいて左右が見えない@駐車場」

「両側がブロック塀で左右が見えない@T字路」

なんだかんだ道幅が狭い日本の道路事情。こんな思いをしながら運転している人も多いのではないだろうか。

かく言う自分もボンネットが長いセダンに乗っているわけだが、目視だけでは安全確認に限界があって、100%安全と確認できずに見切り発車してしまうシーンもある。

そんなヒヤヒヤ運転にさよならするために左右がそれぞれ確認できるカメラと車内モニターを取り付けてみたら、世界が変わるほど運転が楽になったので、今回の記事で構想とDIYの取り付け手順を紹介していく。

セダン、ステーションワゴンなどフロントノーズが長いマイカーの方に強くおすすめしたい。

車のフロントカメラ|左右の死角をカバー

結論から言うと「フロントナンバープレートの裏側にバックカメラを左右に2つ取り付けてモニター見れるようにした」である。

右側と左側の映像が2画面同時に表示されるため、切り替える手間もかからずめちゃくちゃ視界が広がった。

こんな風にデカい車(アルファード)が隣に来ても…。

アルファードの奥に車が来ているかどうかがしっかりと確認できる。

車の鼻っ面にあたる場所から撮影しているため、運転席からでは絶対に見えない角度まで見えるようになる。革命的な改善だ(語彙力)。

フロントカメラじゃダメなのか?

最近では純正オプションでフロントカメラが付いている車もあるが、それらのカメラはあくまでも前方の死角のカバーだ。

1つのカメラだけで広範囲を映そうとするので、魚眼レンズで撮ったような映像になり、左右の安全確認には不向きだと思ったんだ。

横向きだがフロントカメラとしても活用できる

⇧の画像の通りバンパーが映り込んでしまっていて、初めは取り付け位置を失敗したと思った。

だがこのリップスポイラー辺りが見えることで、縁石までの距離を掴むフロントカメラとしても使えることに気づいたんだ。

これがコンビニに前向き駐車するとき、ギリギリまで前を寄せるときにめちゃくちゃ便利。

車のフロントカメラ|後付けできる?

取り付けの難易度に差はあるが、ほぼ全車種にフロントカメラを取り付けることができるだろう。

①カメラの取り付け位置

②モニターの取り付け位置

③電源の確保

ざっくり①~③の見通しがつけば筆者のDIY内容の再現ができるのだから。

車種専用品があるなら取り付けもお手軽

ホンダエンブレムにはめ込むカメラや、プリウスやアルファードなどの車種専用設計品が販売されていることもあるので、専用設計品があるならそちらをおすすめする。

穴あけの加工などが少なく取り付けもスマートで、純正ナビ画面へ映像を映す専用の配線が作られていることもあり作業全体の難易度がグッと下がるからだ。

車のフロントカメラ|取り付け場所とモニターの構想

今回筆者が選んだパーツとともに、どんな構想で取り付けをしたかをまとめていく。あなたの車に応用できそうなところがあれば使ってほしい。

今回のDIYの主役はMAXWINというメーカーのツインモニター。

左右の2画面を同時に映してくれる上に、リバースギアに入れるとバックカメラの映像に切り替えてくれるという優れモノ。

モニターは運転視界を邪魔しない純正ライクな位置に

個人的に1番大事にしている価値観が「純正ライク」。

追加メーターやらディスプレイやらでゴテゴテしているのも味があるが、自分は純正っぽさを損なわないスマートな見た目が好きである。

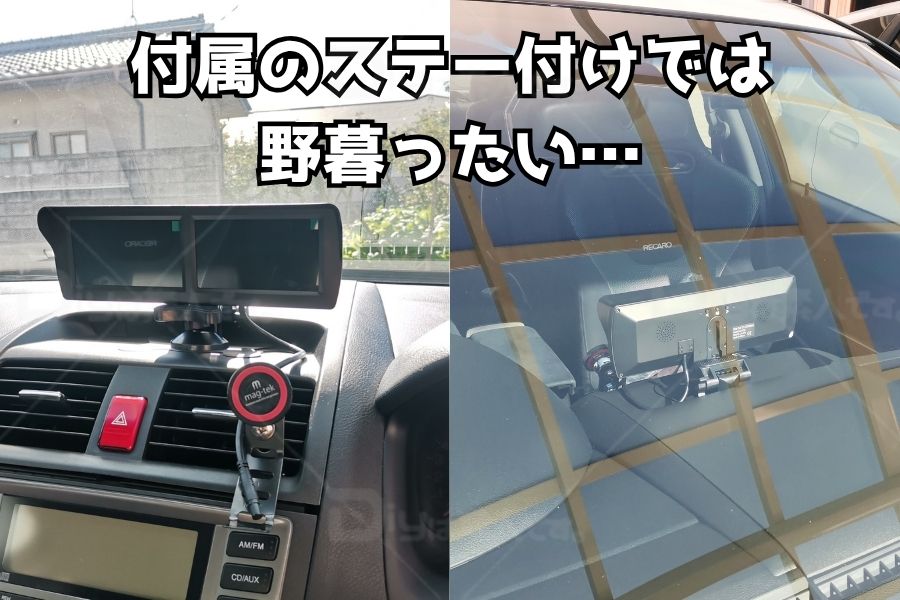

だが今回のモニター付属のステーを使うと視界の邪魔になるうえに、外から見たときの後付け感が強くこんな感じには付けたくない。

そこでステーを自作することを想定し、モニターをパネルにビタ付けする位置にすればあら不思議。マ〇ダコネクトとまではいかないまでも、「ギリ純正にありそうな」スマートな見た目になった。

なおCL7アコードユーロRユーザーならお気づきかもしれないが、筆者のCL7は純正オーディオ車であり、今回のDIYのために純正ナビ取り付け車用のインフォメーションディスプレイ付きのダッシュパネルに変更している。

元の状態よりモニターの下部を隠せるし、インフォメーションディスプレイを外せば「モニターの配線を隠せる場所」として役に立ってくれているのだ。

インフォメーションディスプレイのユニットはビス2本だけで簡単に外せる。

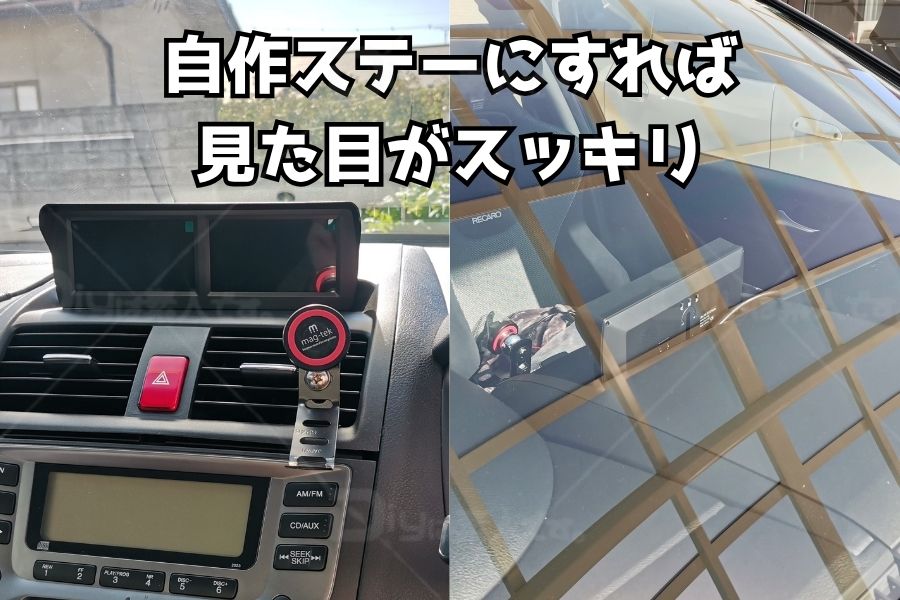

ステーは自作し、モニターを上から刺すだけ

そしてホムセンで見つけたL字ステーとゴツいステーを接着剤で連結→マットブラックで塗装。

⇩⑤のようにパネルに両面テープで接着しただけ。モニターの背面にはステーが差し込めるすき間があるので、ステーに上から差し込むだけの固定にした。

完全に固定しなかったのは、これからパネルを取り外す作業のときにモニターを簡単に外せるようにするためだ。ガタツキやビビり音もほとんど無く、我ながら上手くいった処置だと思う。

モニター、カメラの電源はどこから?

モニターと2つのカメラで最低でも3つ電源を確保しないといけないため、今回はエーモンの「プラスマイナス分岐ターミナル」というものからまとめて電源を取ることにした。

これならヒューズボックスから電源を取るのは1ヵ所だけで済むし配線の管理がしやすそうである。

まとめるとこんな感じ⇩だ。

なおリアカメラはリバースギアに入れたときだけ、左ディスプレイに表示される仕組みだ。リアカメラの取り付けと配線については、こちらをご覧いただきたい。

またこのレイアウト図にはないが、スマホ充電用のUSB電源ポートもターミナルから電源を取ることにした。

電源ターミナルの使用限度は”5A以下、60W以下”であり、モニター(0.5A)、カメラ(0.35A)×2、USB電源(2.1A)をすべて足しても余裕がある。

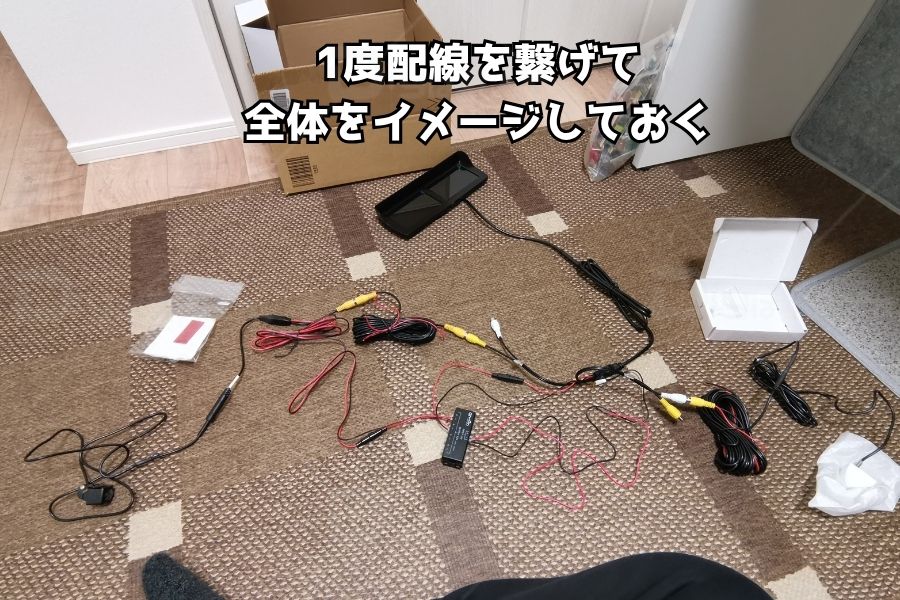

配線イメージができたら、次はカメラの取り付け場所だ。

「飛び石、雨、雪が直接当たりにくいこと」「外観上目立たないこと」を検討した結果、ナンバープレートの裏側に取り付けることにした。

もう少しスマートな取り付けができそうだが、それはまた別の機会に。

車のフロントカメラ|DIYでの取り付け手順

ここからは実際に車に取り付けていくときの手順を紹介していく。

バッテリーのマイナス端子を外す

電装品の触るのでバッテリーのマイナス端子は外しておこう。電装品いじりの鉄則だ。

今回のDIYは悪戦苦闘の繰り返しだったので長期休みのうち3日間を費やしてしまった(嫁ブチギレ)。作業途中で車を動かさなくても済むような日程のときがおすすめである。

エアコン吹き出し口パネルを外す

エアコン吹き出し口両横のパネルのすき間に内張はがしを差し込めば外せる。

ハザードスイッチのすき間下側からもツメ解除が必要と思ってたが、しなくても外せた。純正オーディオ用のパネルじゃないからズレができてるのかな? ここは不明。

モニターの配線はエアコン吹き出し口の奥のすき間から配線ガイドを使って簡単に通すことが可能。

小物入れパネルを外す

オーディオ下の小物入れのパネルも外しておく。

配線を通す作業がしやすくなるのと、小物入れの上側に電源ターミナルを固定するためだ。

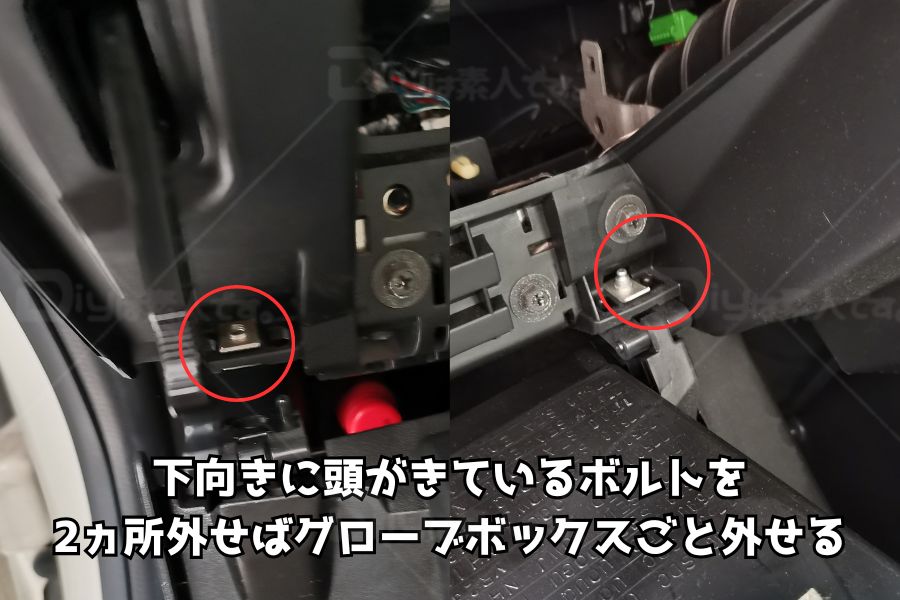

グローブボックスを外す

エンジンルーム内からグローブボックス奥に配線を引き込むためだ。

グローブボックス自体を完全に取り外してしまわないと作業スペースが取れないので必須の作業となる。

サイドカウル?を外す

この部品の名称がわからん笑 エンジンルーム内の配線の通り道は助手席側のスペースを使いたかったので外しておいた。2,3か所のクリップで簡単に外せるので外しておいて損はないと思う。

ラジエターカバーを外す

グリルの上のカバーは外さないと配線が見えないので必須作業だ。

リベットタイプのクリップを山ほど外すことになるが、どれも微妙に長さや大きさが違う。リベットを外しながら写真を撮っておくと戻すときにラクになるのでおすすめ。

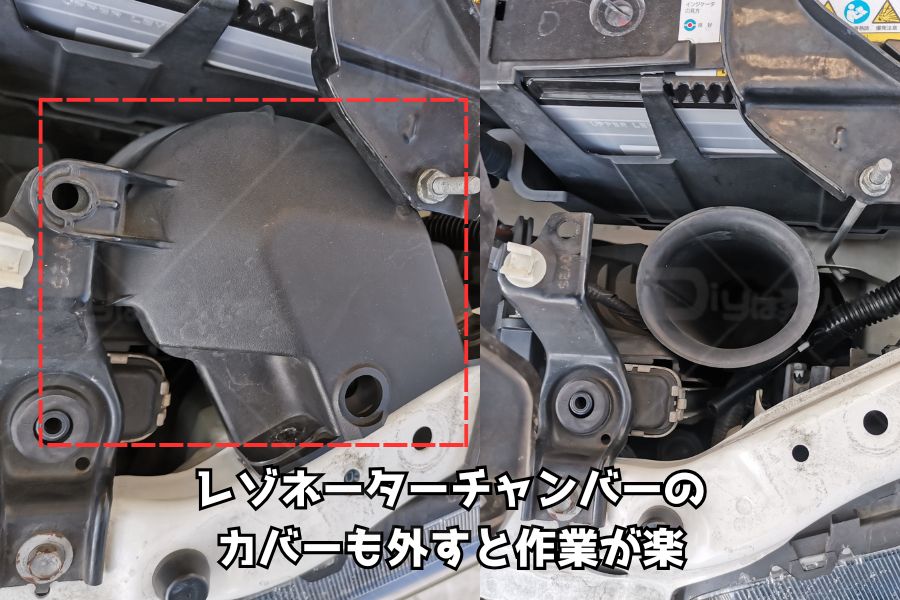

レゾネーターチャンバーカバーを外す

リベットクリップで止まっているだけなので、簡単に外せる。

→の状態にするとバッテリー周りのスペースが見えやすくなるため必ず外しておきたい。

フロントグリルを外す

フロントグリルも外しておく。ご覧の通り砂や汚れが蓄積しているので掃除しておこう。

グリル上側のリベットは外しやすいが下側を固定しているリベットは位置が掴みづらい。リベットの位置は手鏡で確認すると作業がしやすいのでおすすめ(もしくはスマホで撮影)。

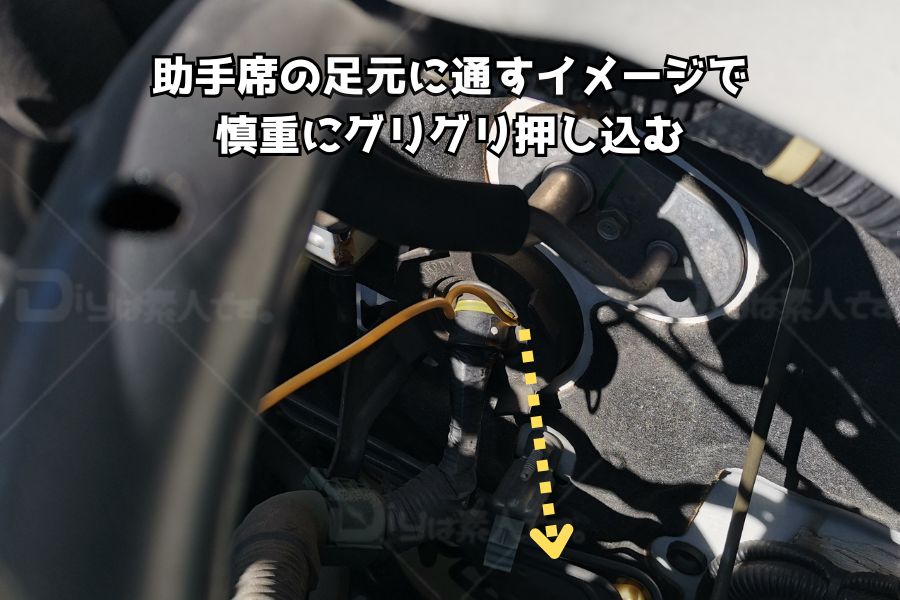

エンジンルーム内から車内へ配線ガイドを通す

エンジンルーム内の赤枠に車内に繋がるグロメットがあって、ここを経由してカメラの配線を通す。

既存の配線を傷つけないようにプラスドライバーでグロメットに穴を空け、配線ガイドを底に向かって押し込んでいく。

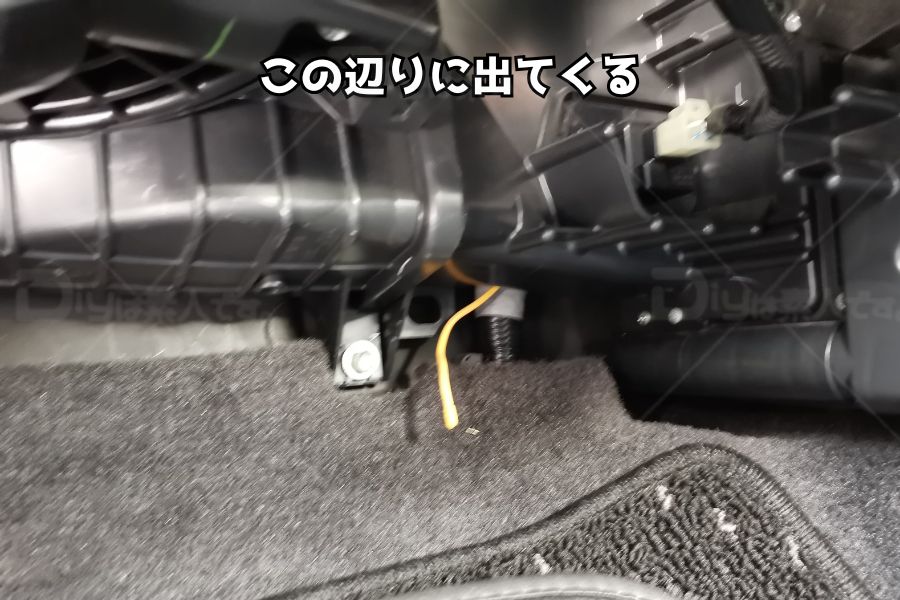

助手席側の足元にガイドを通すイメージでグリグリと押し込む(無理は禁物)。

この作業がめちゃくちゃ苦戦したところだ。初めはどの辺にガイドが出てくるか判らないなかでグリグリやってたのでお手上げで諦めかけたほどだ。

⇧この画像の配線ガイドの出てきた位置をイメージして慎重に進めよう。

配線ガイドでカメラの配線を引き込む

狭いグロメット内にカメラの配線をすべて通さなければならない。

「赤いプラス配線」「黒いマイナス配線」「映像信号」をそれぞれ2セットだ。

中が狭いからといって無理やり配線ガイドで引っ張ると、いずれかの配線が切れてしまうので要注意。

カメラ配線と電源の動作チェックをする

エンジンルーム内から車内に配線が引き込めたら、まずはすべての配線をつないで動作チェックを行おう。

コルゲートチューブ内に配線を納めてからでは、映像不良の原因が探りにくくなるからだ。

ぐちゃぐちゃな画像で申し訳ないが⇧は「カメラ×2の映像をモニターに接続」「カメラ×2とモニターをターミナルに接続」「ヒューズボックスからターミナルへ電源を取る」をすべて行った状態である。

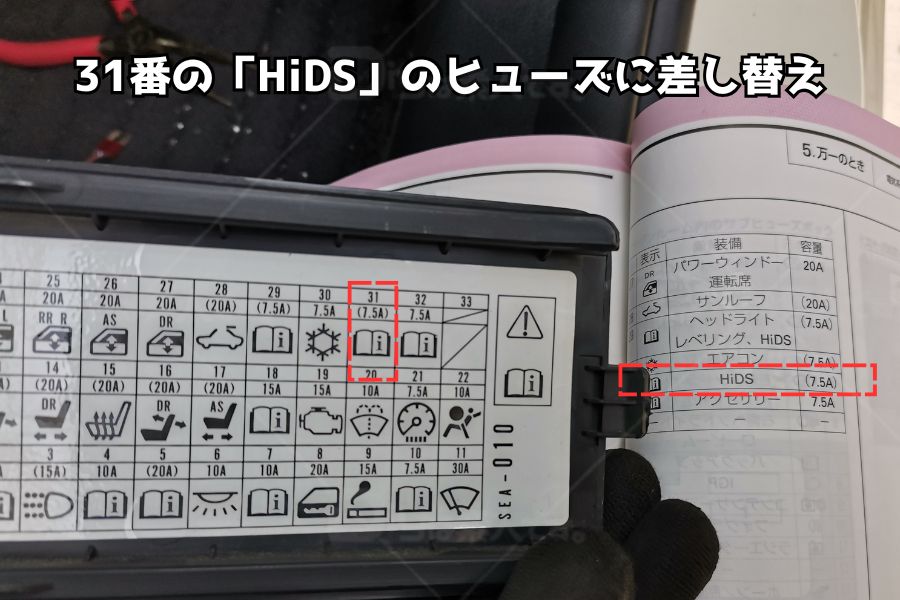

お馴染みエーモンのヒューズ電源キットを使って電源を確保。

31番のアクセサリー電源「HiDS」から電源を取った。

HiDSとはCL9型アコードに搭載されていた「高速道路運転支援システム」で、車速・車間制御や車線維持支援機能のことであり、いわゆるクルーズコントロールやレーンキープアシスト機能のことだろう。

マニュアルのCL7アコードユーロRにはそんな機能は搭載されていないので、ここから電源を取ることにしたんだ。

なにはともあれ電源が取れればモニターの映像チェック。ご覧の通り問題なく映るようだ。これで後は配線の処理を残すのみ(1番大変)。

エンジンルーム内の配線処理を行う

グロメットから出ている配線をコルゲートチューブで覆って保護していく。

エンジンルーム内はエンジン熱と雨水の侵入で過酷な空間なので、コルゲートチューブで守る必要がある。カメラの映像配線が太めだったので15パイのチューブを使用した。

このチューブとグロメットのすき間をシリコンボンドやバスコークといった充填剤で保護する人もいるようだ。

今回は体力と気力の限界でやらなかったが、後からでもやった方がいい作業だ。筆者は取り付けてから半年ほど経つがまだ浸水していないので様子見中である(オイ)。

コルゲートチューブで覆った配線をフロントに向けて這わせていく。

なるべく元の配線やステーに共締めできる位置を狙っていきたい。

今回はヒューズボックスの下とエアクリーナーボックスの下を通していくルートにした。ここでも配線ガイドが大活躍。

エアクリーナーボックスの横から抜けて…。

ヘッドライト裏を抜けてバンパー側へ。

⇩画像左側にある外気温センサーのコルゲートチューブに沿うようにロックタイで共締めしていく。

この位置はちょうどバンパーで隠れる位置なので、スマートに配線が隠せそうだ。

都合が良いことに外気温センサーのすぐ真下にナンバープレートの底側にアクセスできる穴が空いているので、その穴にコルゲートチューブを通していける。

その穴からチューブを通すと⇩こんな感じ。ドンピシャ!

車内側の配線処理

余る配線が多数でるので、ロックタイでまとめてグローブボックス裏側に押し込んでおいた。

電源の分岐ターミナルは今後の配線付け替えに備えて、取り外しやすい位置が望ましいだろう。

筆者は1DIN小物入れの上側に固定した。ここなら小物入れパネルを外すだけでアクセスできるので、何か修正作業があったときも比較的ラクに作業できそうだ。

外したパネル類を取り付ける

グローブボックス、小物入れパネル、エアコン吹き出し口パネル、フロントグリル、レゾネーターチャンバーカバー、ラジエターカバー、サイドのカウル、といった外したパーツを取り付けていったら完成だ。

モニターもステーに上から差し込んであるだけなので、取り外しも簡単だ。

モニター右側のケーブルはUSB電源ポートから引っ張ってきた充電ケーブルだ。使わないときはパネルの中に押し込んでおけばブラブラ邪魔になることもない。そして今のところガタピシ音もカタカタ音もしていない状態である。よしよし。

これはマグネットのスマホホルダーを改良した記事で合わせて紹介したいと思う。

車のフロントカメラ|取り付けは3日間

トータルの作業日数は3日間。身体は至るところがバキバキだ。正月から3日間費やしたこともあり嫁はブチギレ子どもは不機嫌(家族がいる人は根回しとフォローを忘れずに)。

グロメットから助手席足元へ配線ガイドがもう少しスムーズに入ってくれれば、時間短縮できただろうが、それでも丸2日は掛かったことだろう。

ハッキリ言って今まで自分がしてきたDIYのなかでも1番の傑作だ。めちゃくちゃ便利で安全だし、見た目も純正ライクでとても気に入っている。

ヒヤリとしない安全なドライブと日常運転を求める人はぜひやってみてほしい。

最後に今回使用したパーツを最後にまとめておく。

コメント