今や当たり前になった車のバックカメラは標準で搭載されることも珍しくない。

だが、車載カーナビが付いていない車にはバックカメラが付いてないこともしばしば(映像を映すモニターがないから)。「あったら便利だよねー」と呟きつつ今日も僅かな不安を残しながらバック駐車していることだろう。

これまで純正オーディオ搭載車でナビ無し車に乗っていた筆者はようやく重い腰を上げて、バックカメラを後付けしたのだ。やっと。

この記事はバックカメラの後付けが自分でできるのか? 費用は? 配線は?といった疑問の解消の手助けになるだろう。

「ずっと興味はあるんだけど・・・」と燻っている人がいるならば、筆者のトライに合わせてチャレンジしてみてはいかがだろうか。

バックカメラ後付け|モニターになるものがあればOK

バックカメラの映像を映すモニターは、一般的にはカーナビの画面だろう。

だがナビが無くても、映像を映すためのモニターがあれば問題なく使えるのだ。

しかもカーナビと違ってダッシュボードのある程度自由な位置に取り付けすることができる。

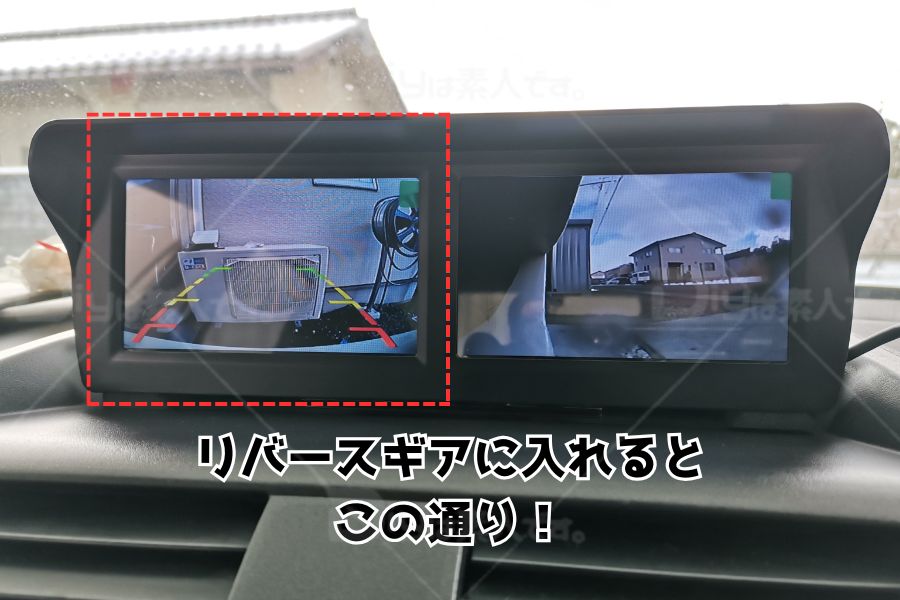

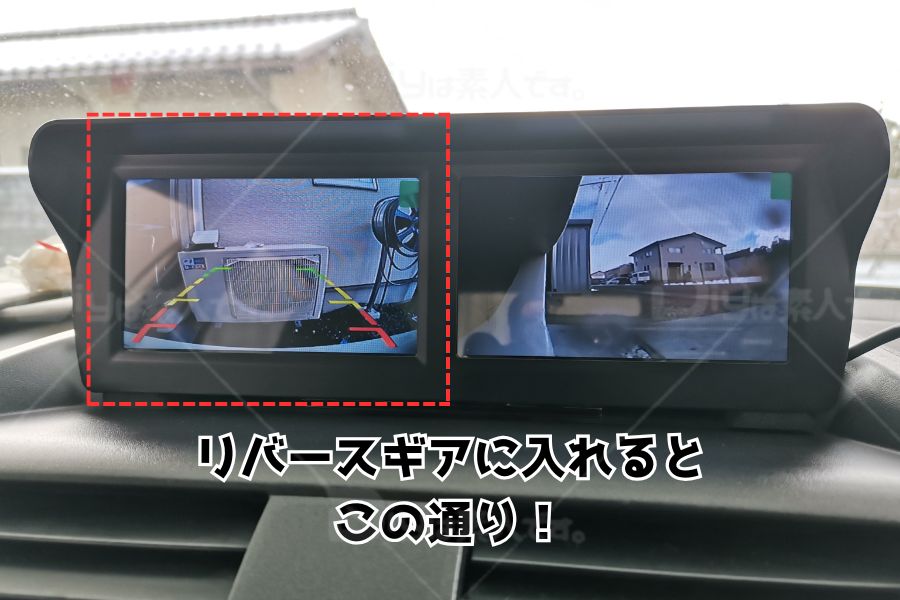

筆者のようにフロントカメラのモニターに表示させる仕組みにすれば、通常時はフロントカメラの映像が映り、リバースギアに入れたときだけバックカメラの映像が映る、といった構成にすることも可能だ。

バックカメラ後付け|自分で簡単にできる?

作業の難易度はカーナビがあるかどうかで大きく変わるだろう。カーナビの場合、バックカメラからの配線をつなぐところが初めから用意されていることが多く、作業の全体数がとても少ない。

メーカー純正ナビでも、カロッツェリアなどの社外ナビでも大して難易度は変わらない。

それに比べてカーナビ無しの場合は、モニターの電源確保もしなくてはならず作業は1日がかりになることもあるだろう。

詳しくはツインモニターを取り付けしたときのこちらの記事をご覧いただきたい。

⇒車のフロントカメラ後付け|DIY取り付けモニターで死角をカバー

整備工場に依頼するならナビ取り付けと同時依頼がおすすめ

今あなたの車にカーナビが付いていないなら、カーナビ+バックカメラをセットで作業依頼した方が工賃は安上がりで済む。

カーナビ本体にバックカメラの配線を接続するときに、カーナビ本体を1度外さなければならないことが多いからだ。

後述するDIY手順を見て「うわっ…めんどくさそ」と思うなら、整備工場にまとめて依頼することをおすすめする。

バックカメラ後付け|配線は自分で加工が必要

配線の加工は充分な下調べをしてから行おう。

車本体の純正配線をカットして分岐の接続をする必要があるので、失敗したくない作業だ。

あらかじめ「分岐用の配線を作る」or「分岐キットを買う」をしておいたり、カメラの取り付け位置や取り回しを確定できてから本番(配線コードをカットする)を迎えよう。

バックカメラ後付け|DIYに必要なもの

今回のために使用したパーツや道具を挙げていく。DIYするなら持っているであろうスパナやソケット、ドライバーなどは記載しないので悪しからず。

バックカメラ

後方を撮影するためのもの。

筆者はナンバープレートのボルト穴に取り付けできるタイプを用意した。いわゆるカメレオンカメラと呼ばれるもの。筆者は2,980円ほどで入手。

※筆者の購入品は完売だったため以下は類似品のリンクです。

モニター

カーナビを付けていない車、もしくはナビにバックカメラの映像を映すことができないのであれば、モニターが必要になる。

筆者は死角チェック用のモニターを導入していて、「普段はフロントカメラ。リバースギアに入れたらバックカメラの映像になる」仕組みにしている。7,980円で入手。

電源分岐ハーネス(コード)

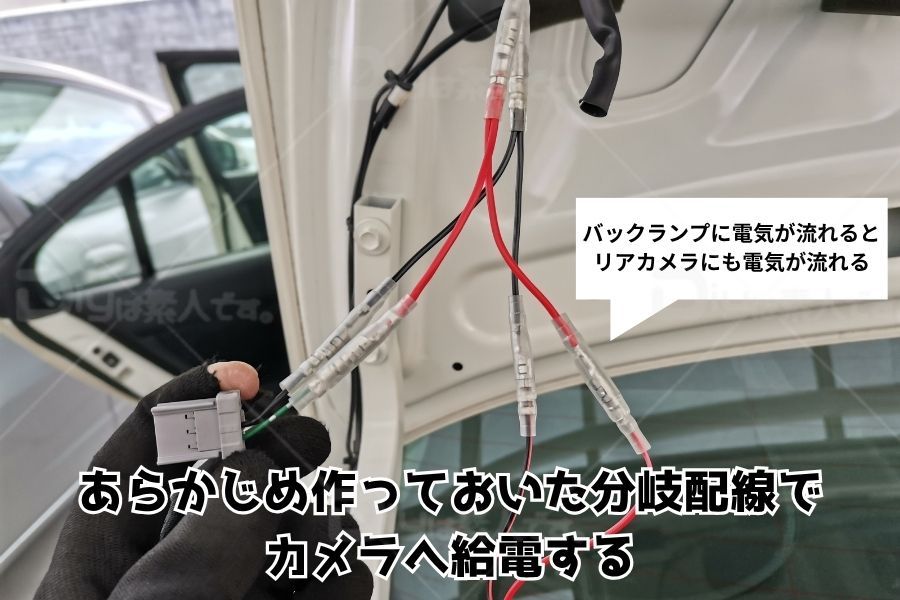

電源分岐とは、1つの配線から2つの電源を取ることのできる配線だ。

車は通常リバースにギアを入れるとバックランプが点灯する。このランプを点灯させる電源コードから電源分岐をすることで、バックカメラにも電源が供給されるというわけだ。

このためにわざわざギボシ端子とコードを買いたくなければ既製品で買うことも可能。

だが自作すれば「プラスの電源は赤コード」「マイナスの電源は黒コード」という作り分けも可能なので、できれば自作したいところ。ギボシ端子とコード、電工ペンチがあれば似たようなものは簡単に作れるのでおすすめ。筆者は自作した。

※ドリル

リアカメラの配線を通す穴を加工するために必要。

既存の穴にコードを通せなければ、どこかに穴を空けなければならない。

筆者は車体に穴を空けたくなかったので、ナンバーボルト穴利用タイプのカメラにしたのに、結局ドリルで穴を空ける羽目になってしまった…。

バックカメラ後付け|自分で取り付けしたDIY手順

さてここからは実際にDIYでリアカメラを取り付けた際の手順を画像付きであげていく。

筆者の車特有の事情は見出しに▲をつけておいたので、不要な方は▲の手順をスルーしてもらっていい。

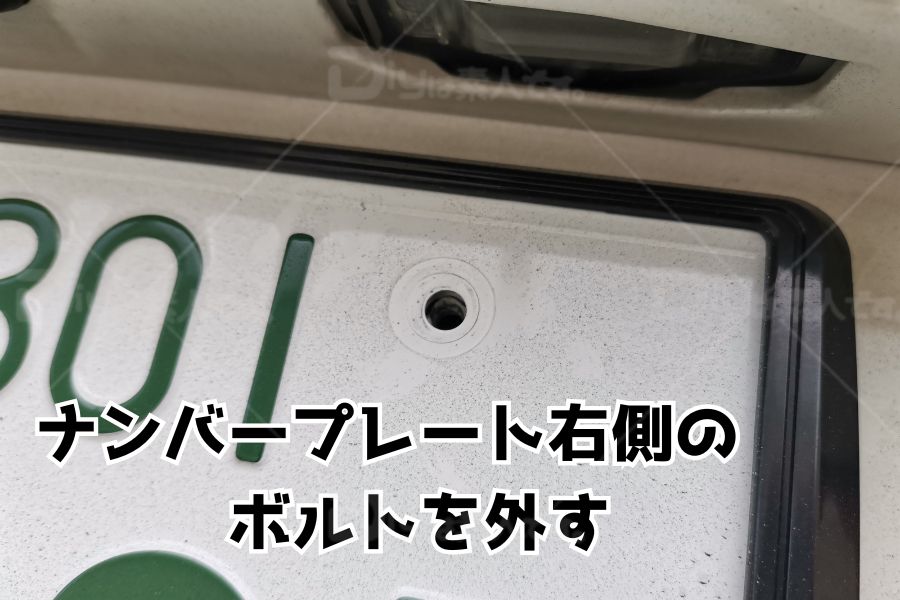

ナンバープレートのボルトを外す

ナンバープレートを固定している右側のボルトを外す。

普通自動車なら左は封印がされているので外せない。軽自動車なら左右どちらでもOK。

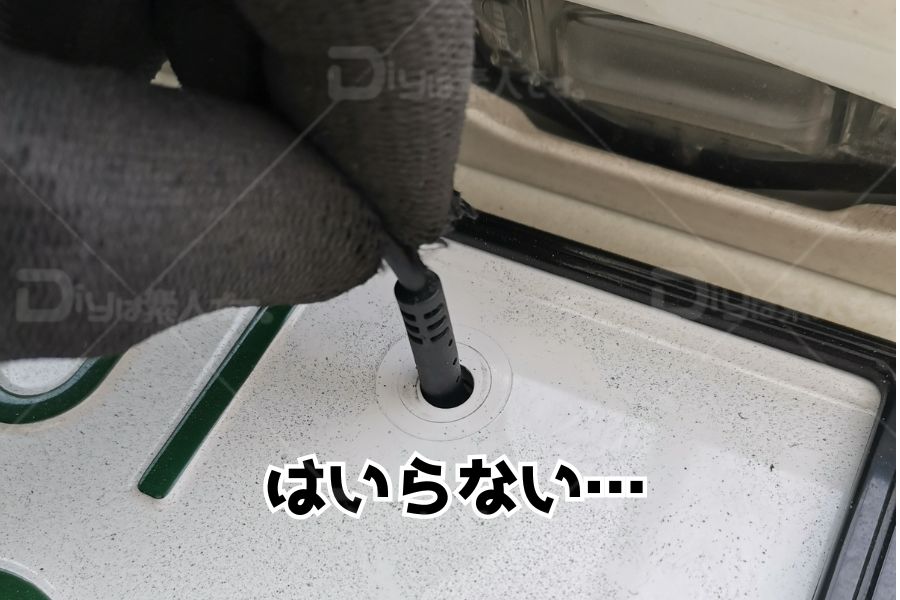

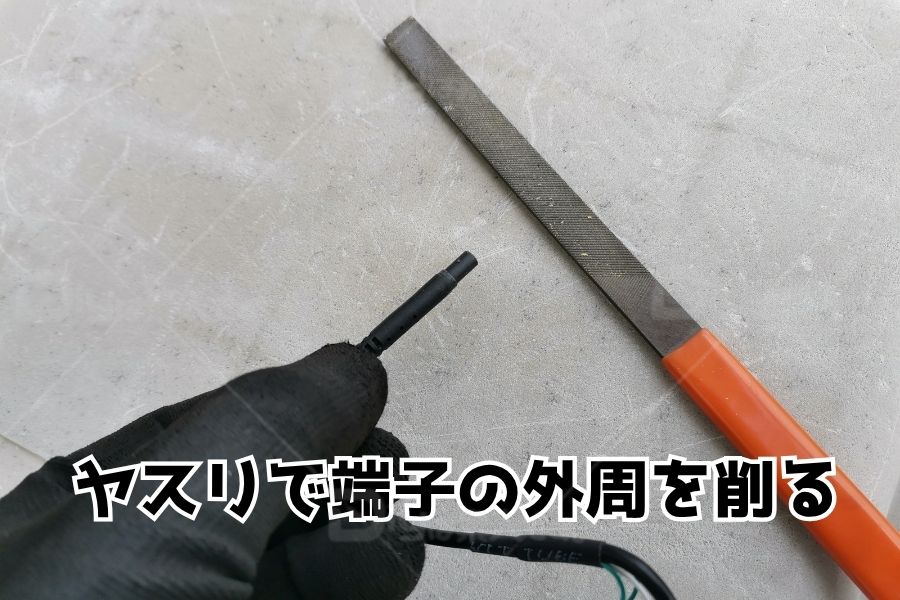

▲カメラのコードが入らなければ加工が必要

早速問題が発生。リアカメラの端子がボルト穴より大きくて入らないのだ。

ヤスリで端子の外周を最低限削り、穴を通るように加工した。これでOKとホッと一息つく間もなく次のトラブルが発生。

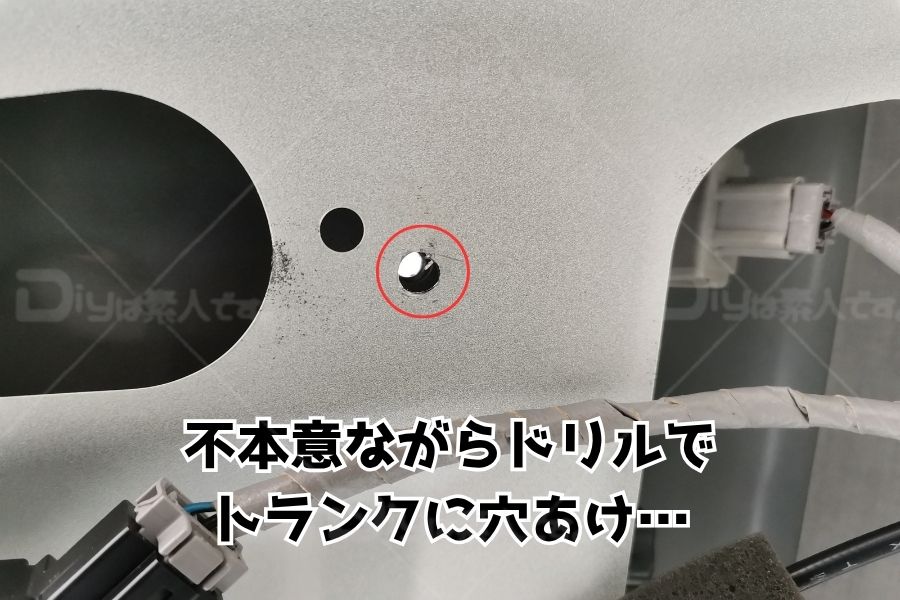

今度は端子がトランク内側の鉄板に当たってしまいコードを内側まで通すことができない。

この専用端子は曲げると内部で断線しそうなので、無理は出来なさそうだ。

ということで苦渋の決断ながら鉄板に穴を空けて、端子が通るようにした。

ここまでをするだけで40分ぐらい費やしている。皆さんはぜひ過ごしやすい気温のときに作業するようにしよう。

カメラのボルトが取り付けできるか確認

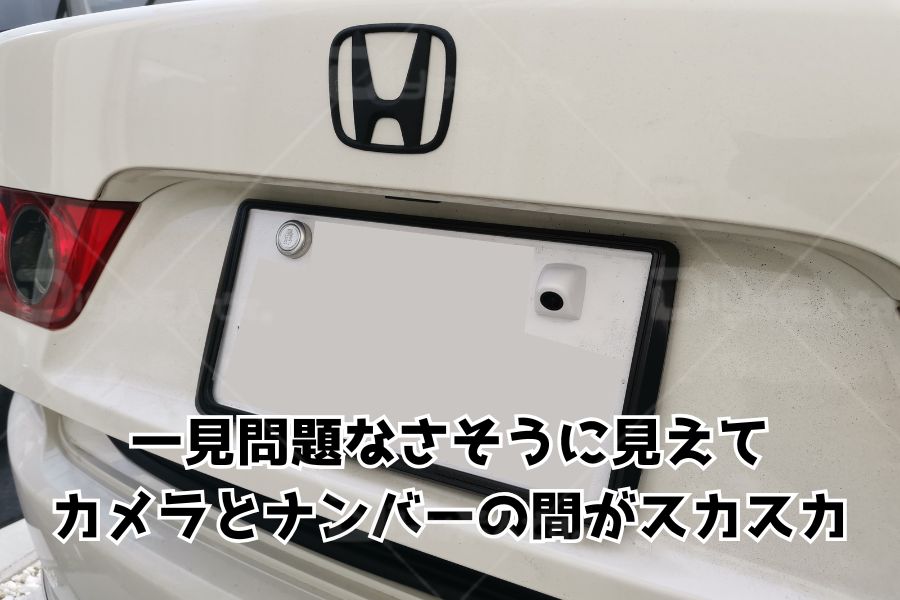

またもや問題発生。

カメラ側にボルトが固定されているので、カメラ本体をクルクル回しながら固定するのだが、ナンバーフレームに接触してしまい最後まで回しきることができない…。

⇩この状態は一見問題なさそうに見えるが、ナンバープレート自体が全然固定できておらずカタカタ揺れてしまう。

となると異音だけでなく、最悪すき間から浸水してくる可能性があるのでこのままではよろしくない。

色々試したがどう足掻いても取り付けできない様子だったので、ナンバーフレームを外さなければならないという結論に至った。

つまり①リアナンバープレートを外す⇒②ナンバーフレームを外す⇒③ナンバープレートを付け直す、の作業が追加で発生する。そして普通車はリアが封印されているため、封印を外すためには陸運局へ行かなくてはいけないのだ…。Oh…。

▲陸運局でナンバーフレームを外す

普通車でリアのナンバープレートを外すためには1度封印を外さなければいけない。

封印自体はマイナスドライバーで簡単に外せるのだが、封印を外した状態で公道を走ると道路運送車両法に違反(違反2点、6ヶ月以下の懲役、30万円以下の罰金)となる。

必ず陸運局の敷地内で外すようにしよう。

ちなみに手続き自体は10分もかからず、窓口で書類の確認と支払いが済めば新しい台座を渡されるので、①封印を外す⇒②ナンバープレート固定ボルトを外す⇒③ナンバーフレームを外す⇒④ナンバーボルトを台座を挟みながら取り付ける⇒⑤陸運局の担当者が封印を取りつける という手順だった。

封印の付け外しなど、車屋でない人間にとっては貴重な体験だったように思う。

電源を取るバックランプを決める

バックランプの電源コードがどの場所にあるかは車によっては様々だ。

筆者のCL7アコードユーロRはトランクゲートの内張を外したところに電源コードがあり、ここから電源をとった。

左右どちらのバックランプから電源をとってもいいのだが、筆者はトランクの助手席側に向けてモニターへの配線をつなぐため、左側のランプから電源を取ることにしたんだ。

トランクゲートの内張の外し方は別記事で紹介しているので、同じCL7乗りは参考にしてほしい。

バックランプの配線を加工する

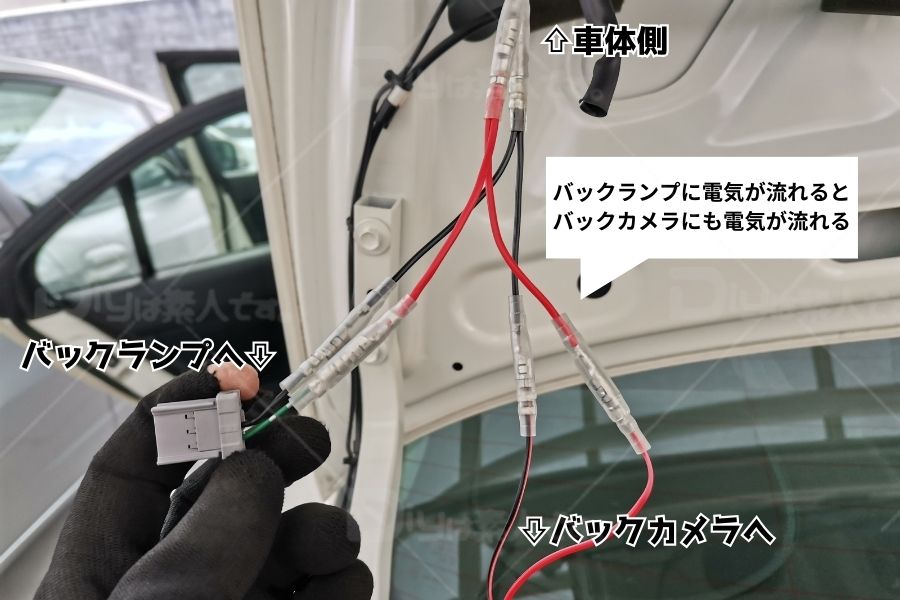

バックランプの裏側にあるカプラーを外す。この配線を加工してバックカメラの電源を取るのだ。

コードの被覆を剥いて配線をカットする。

この後でカットしたコードにギボシ端子を取り付けるので、カプラー側と車体側のコードが極端に短くならない位置でカットしよう。

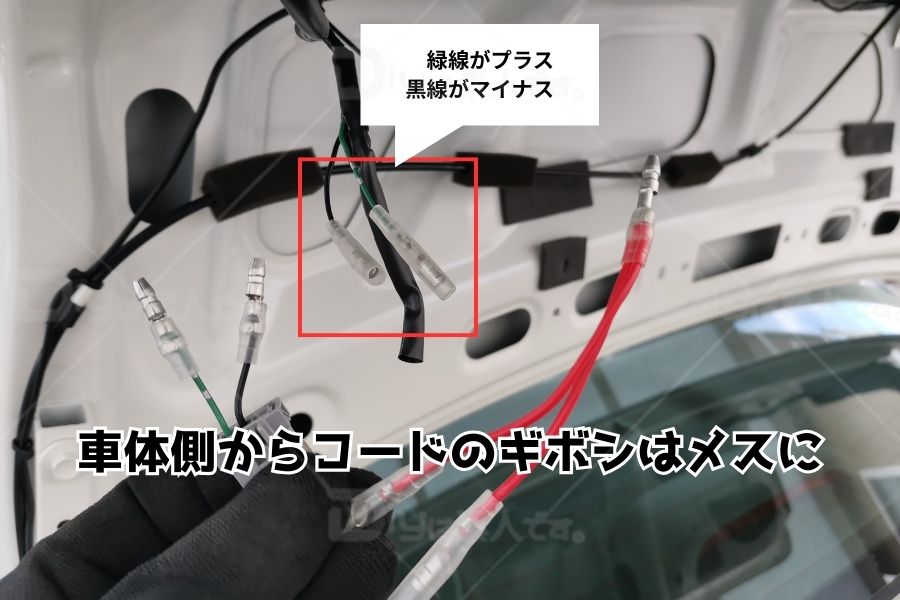

⇧ギボシ端子加工後の写真(ピンボケで申し訳ない)。

カプラー側のコードにはオスのギボシ端子を取り付ける(ギボシ端子の結合が外れたときにショートさせないため)。

そして車体側から来ているコードにはメスのギボシ端子を取り付ける。

CL7アコードユーロRは緑色のコードがプラス配線、黒色のコードがマイナス側の配線だ。

バックカメラを取り付けて配線を接続する

いよいよバックカメラと配線をつなぐときだ。

まずカメラの専用端子をナンバーボルト穴に入れてトランク側に通す。

カメラの専用端子は電源ケーブル側の専用端子に接続する。

この電源ケーブルは「赤のプラス配線」「黒のマイナス配線」「モニターへの映像コード」に分岐している。

画像が無くて恐縮だが、電源ケーブルの「赤と黒の配線」それぞれにオスのギボシ端子を取り付けよう。

そして⇧画像のように車体側に2in1のギボシを差し込み、一方はバックランプのカプラー側へ接続、もう一方はバックカメラの電源ケーブルへ接続する。

電源分岐コードを赤と黒で作っておくと、プラスとマイナスの接続がとてもわかりやすい。

映像端子をモニターに接続する

残す接続先はダッシュボードに設置したモニターに向かわせる映像端子だ。

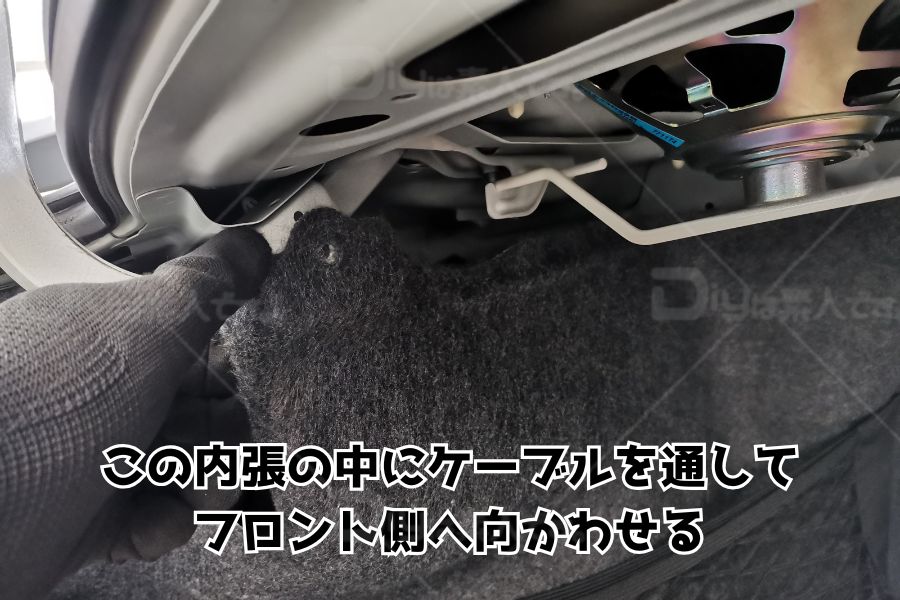

セダンなのでトランクアームに沿ってコードを向かわせるのが良い。

トランクまでコードを伸ばせたら、内張の中を通してフロント側に向かわせる。

トランクアームの可動範囲にコードが接触しない位置を探しながら後部座席へ。

リアシートの裏側を通していく。

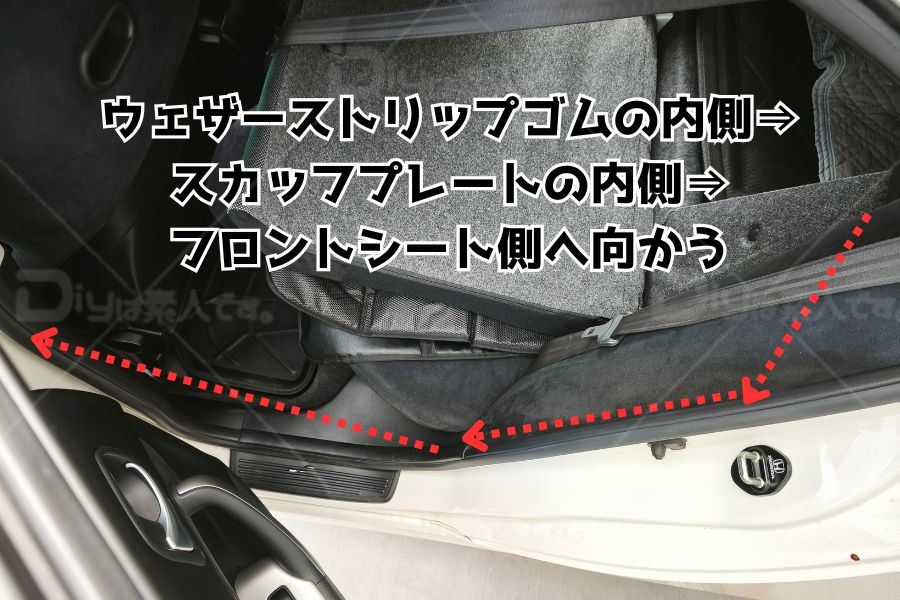

この後のルートは作業者の好みによるだろう。筆者はウェザーストリップゴムを外して、スカッフプレートの内側を通しフロントを向かわせるルートを採用した。

内張の中を通してグローブボックスまでたどり着いたらモニターの配線へ。

バックカメラの映像端子をモニターの映像端子(白)に接続する。

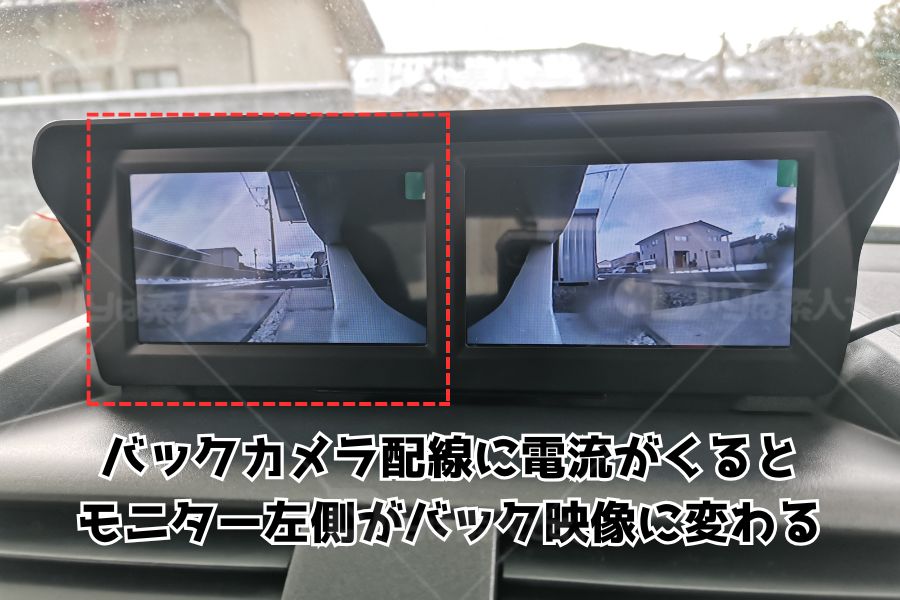

モニターの映像をチェックする

これでリバースにギアに入れたときにモニターに映像が映るかチェックしよう。

筆者のモニターは「黄色の端子が常時映像が投影」「白の端子が電源が入ったときだけ黄色より優先して映像を投影」できるタイプだ。

なので運転中はツインモニターの両側どちらもフロントカメラの映像。リバースにギアを入れたときだけバックカメラの映像に切り替わるという仕組みになっているわけだ。

ご覧の通り問題なく映像は表示された。ちなみに右側のモニターにバックカメラの映像を映すことも可能だ。

さぁ残すは配線の隠し処理だ。

配線をそれぞれ固定する

配線を固定せずにブラブラさせていると、思わぬ瞬間にコードが断線して機器が使えなくなったり、カタカタ異音が出始めたりと良くないことばかり起こる。

なので面倒でもしっかりと固定しておこう。

バックカメラを本締めする

バックカメラはカメラ本体を回して固定するだけなのだが、今度はナンバープレート自体の縁に当たってしまい⇩画像よりも締めつけることができなかった。

だが現在このタイプのバックカメラ(カメレオンカメラ)は、この現象を改善した後継モデルが出ているので安心して欲しい。

筆者もこっちにしておけば良かったと後悔(今から配線をし直す気にはなれない…)。

だが現状でも洗車して浸水することもないので使用上は問題ないと言える。

バックカメラ後付け|意外と目立つ

このいわゆる「カメレオンカメラ」と呼ばれるものは、カメラ本体がナンバープレートと同色のため目立ちにくいことがウリの商品だ。

なのでそのカメレオン具合を期待していたのだが、これが思ったほどの隠密具合ではない。

というか目立つ。カメラの存在感がぜんぜん隠せていないように思う。

純正ライクな感じはあるのだが、きょうび純正で取り付けされている本体が黒いカメラの方が断然カメレオンしている気がしてきた…。なんか悔しい。やっぱり実際付けてみないとわからないもんだ。

バックカメラ後付け|まとめ

もし過去に戻ってやり直せるならば、一般的な黒いバックカメラをライセンス灯辺りに取り付けるか、ちょっと奮発してビートソニックのカメレオンカメラで取り付けるするだろう。

⇧こういうの。

横から見たときの存在感はとてもじゃないが”カメレオン”しているとは言えず、この言行不一致な感じにひたすらモヤモヤしてしまっている笑。

これからバックカメラを取り付ける皆さんは悔いのないカメラを選んでいただけたらと願います。

コメント