今や安全と自分の主張を守るために必須となったドライブレコーダー。

取り付ける”だけ”なら付属の両面テープでたった5分ほどで取り付けが完了する。

しかし「車内にコードがブラブラしてると引っ掛けそうでイヤ」「シガーソケットに差し込むのは見た目がごちゃごちゃして嫌」「煽り運転が怖いし、後にもカメラが欲しい」なーんて希望を叶えようとすると、途端に工賃もDIY難易度も爆上がりするのが困りどころなのだ。

この記事では「前後カメラ」「配線はキレイに隠す」「電源はヒューズボックスから」をすべて叶えながらハッチバック車(GP1フィット_ハイブリッド)に取り付けたときの方法を写真解説付きで紹介していく。

ドライブレコーダー取り付け|持ち込み工賃は割高になりやすい

作業しているところから見たい人は飛ばしてもらっていい。

もしAmazonや楽天市場で購入したドラレコを、ショップやディーラーに持ち込み取り付けの依頼するといくらぐらいかかるのか?

| 街のショップ | ディーラー | |

| 前カメラのみ | 5,000円~ | 20,000円~ |

| 前後2カメラ | 15,000円~ | 35,000円~ |

| 駐車監視機能付き | 上記+2,000円~ | 別途見積り |

| シガーソケット 以外からの電源処理 | 上記+5,000円~ | 別途見積り |

| 配線を見せない処理 | 上記+3,000円~ ※ハッチバック車は さらに上乗せ | 別途見積り |

この表からもわかる通り、前後2カメラになった瞬間に工賃が跳ね上がる。

そして手間が増えるほどオプション料金がかかっていくのだ。

そして巷に溢れている車種はハッチバック車ばかりという状況である。

ドライブレコーダー取り付け|工賃は作業内容で違う

もしも販売店やディーラーで取り付けしてもらうなら「どこまでやってくれるのか?」をしっかり確認しておこう。

「どこまで…」とは主に「配線の取り回し方法」となる。

どこから電源を取って、どこにコードを隠して取り付けるか…。

それによって作業にかかる時間も難易度もピンキリになるんだ。

プリウスやアクア、フィット、N-BOXなどのハッチバック車で一般的な前後カメラのドラレコを「なるべく配線も見えないようにして」と頼めば1番高い料金が発生する。

今回は「めんどくさくて手間のかかる取り付け方」を筆者が自分でやってみたときの手順を挙げておく。

「こんなことしたくないわ」と思うなら工賃支払ってショップにお願いすることをおすすめする。

ドライブレコーダー取り付け|自分でキレイに取り付けしてみた

さてここからは実際に作業したときの手順をお伝えしていきたい。

なるべく多くの画像で手順を紹介するので、前半の「電源編」と後半の「フロントカメラ配線編」と「リアカメラ配線編」に分けて記事を作成している。

この記事は前半の「電源編」なので、「ヒューズBOXから電源をとる」から「ドラレコが稼働するかチェック」までの手順を紹介していく。

必要なパーツがとても多いので、作業中に買い出しに行かなくて済むように、しっかり準備してから始めてほしい。

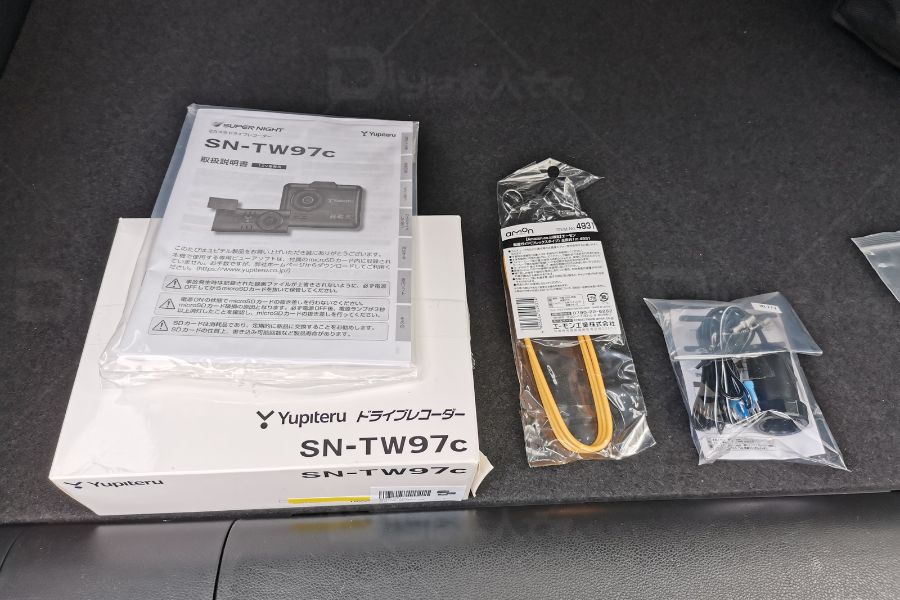

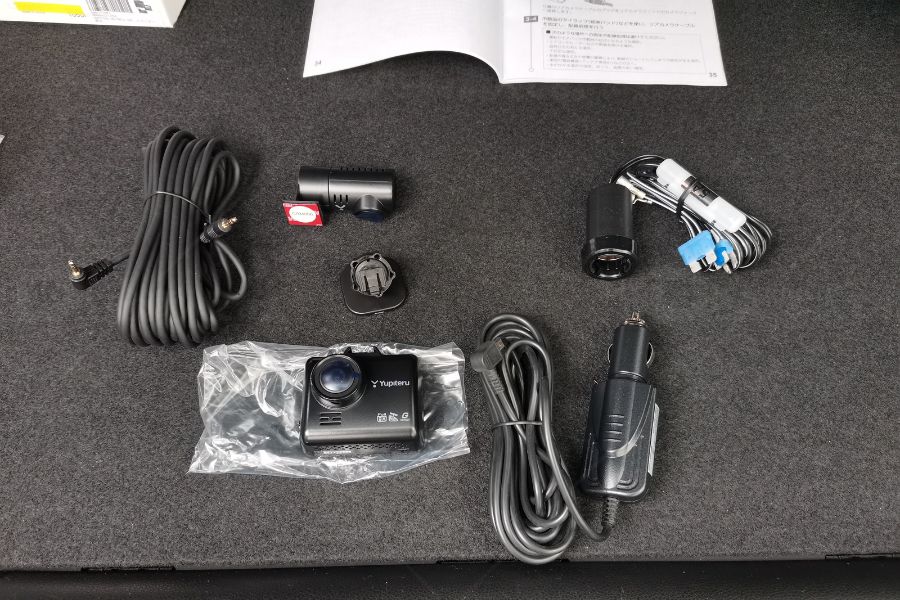

今回取り付けたのはユピテルのSN-TW97C(16,500円)。※完売のためリンクは同等モデル。

エーモンのシガーソケット電源端子をヒューズ電源に変えるもの(1,007円)。

同じくエーモンの配線通し1m(725円)だ。

取り付け|電源はヒューズボックスから

今回のドラレコはシガーソケットに差し込むだけで作動するタイプだが、それではシガーソケット周りが配線でごちゃごちゃしてしまう。

そこでシガーソケット用の端子をヒューズBOXから電源を取るためのコードに変換するものが販売されている。

これでシガーソケット周りはスッキリした状態がキープできるわけだ。

取り付け|内装を外してヒューズBOXを確認する

まずは電源をとるためのヒューズBOXを確認しよう。

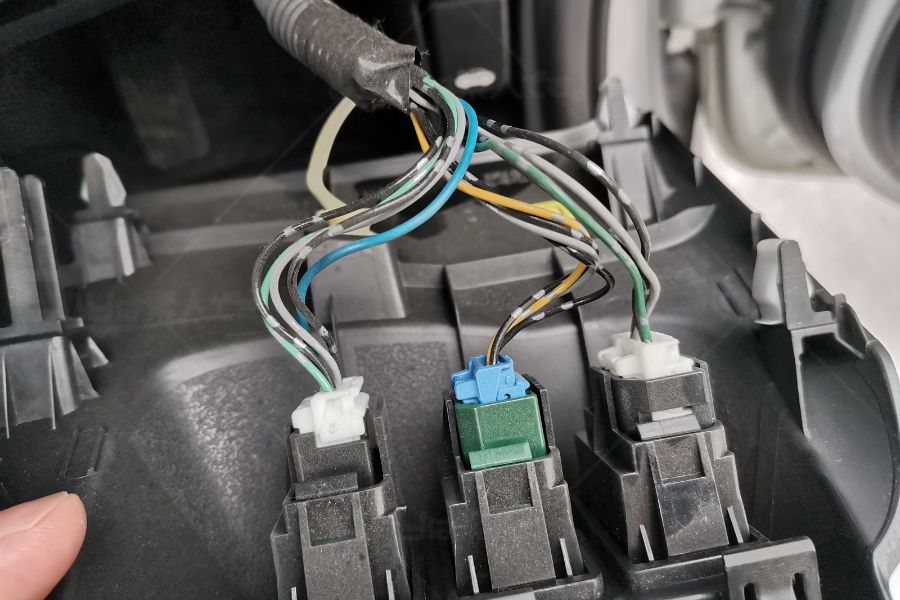

GP1フィット_ハイブリッドのヒューズBOXは、運転席右下のスイッチが3つ並んでいるパネルを外すと確認できる。

工具もなにも必要はない。手で引っ張るだけだ。

パネルが宙ぶらりんだと邪魔なので、スイッチ類のカプラーを外してパネル自体をどこかに置いておく。

パネルのなかを覗きこむとヒューズBOXが確認できる。

取り付け|ヒューズBOXを確認

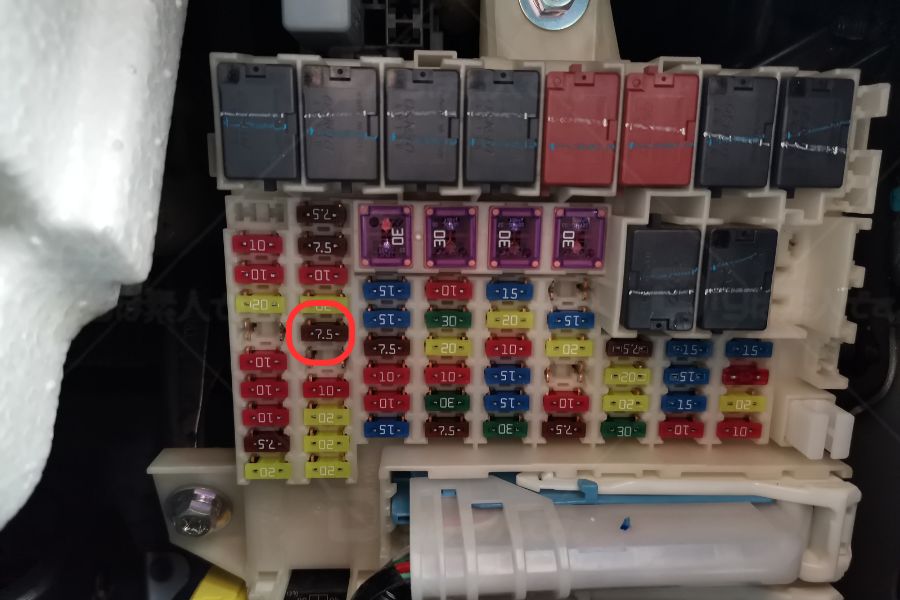

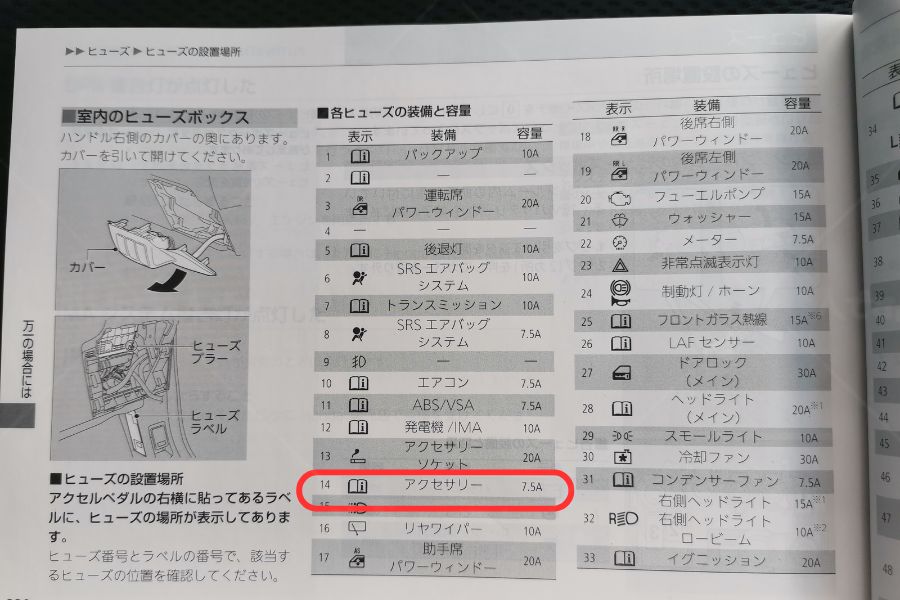

次はどのヒューズから電源をとるか決めるのだが、これはみんカラやブログなどの諸先輩方を参考にした。

ヒューズはもともと車の電装品保護のために付いているためのものだから、下手な扱いをすると電装品自体が動かなくなってしまう。

そのためエアバッグやヘッドライト、ワイパーなど動かなくなると致命的な電装品のヒューズと入れ替えるのは避けよう。

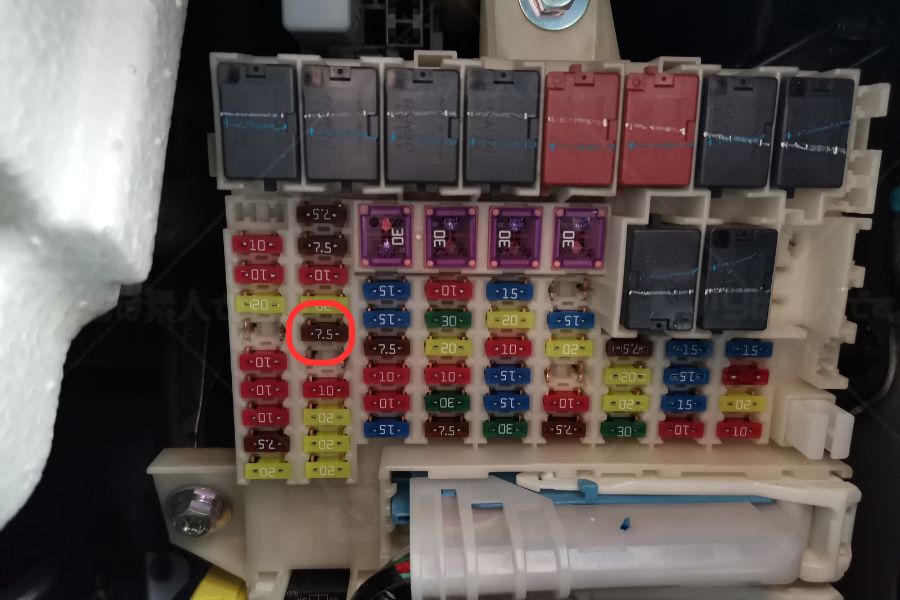

今回は7.5Aの14番のヒューズから電源を取ることにした。

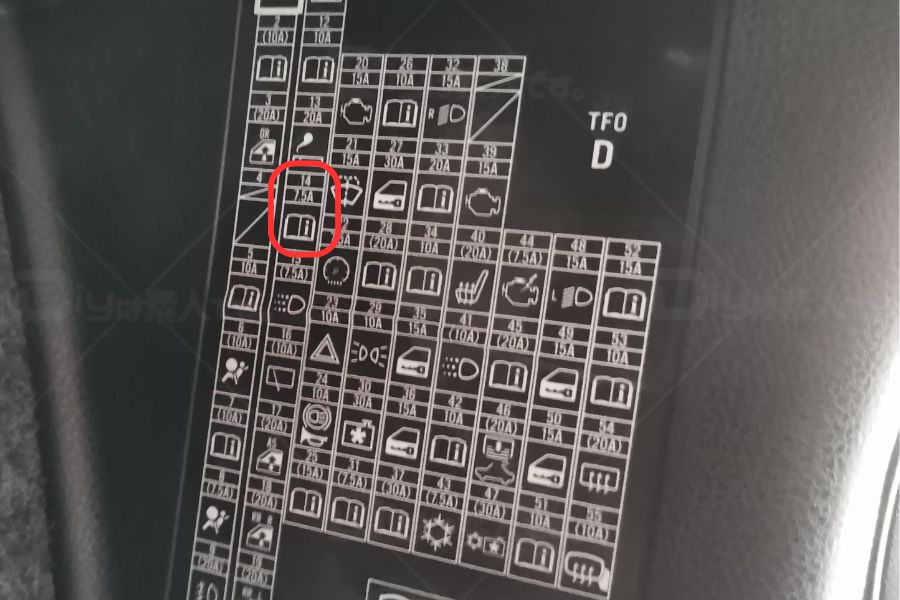

と言ってもヒューズ自体に「14」と表示がされているわけではないので、車体側のヒューズラベルとヒューズBOXの実物を照らし合わせて確認する。

取り換えるヒューズがわかったら、ホントにアクセサリーで電源が来るかをチェックする。

取り付け|検電テスターで通電チェック

検電テスターで目的のヒューズが「アクセサリーON」にしたときに電源が繋がるかどうかを確認する。

検電テスターのクリップをボディと通電しているところに挟んで…。

14番のヒューズ右側にテスターの針を当てたら、キーをアクセサリーの位置まで回す。

テスターが光ったので、このヒューズはアクセサリー電源であることがハッキリしました。

このヒューズをエーモンのヒューズ電源コードに交換してプラスの電源をとります。

検電テスターは車のDIYの必需品なので1個持っておいて損はないです。

取り付け|マイナス電源の処理

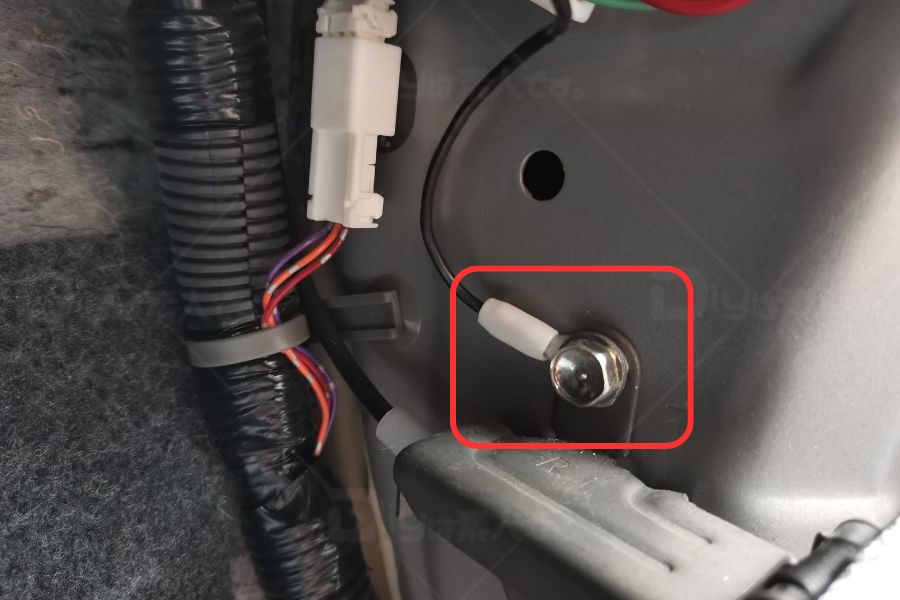

いわゆるボディアースと呼ばれるマイナス端子の接続先を決める。

ヒューズBOXから近いところに配線した方が管理しやすいので、足元のパネルをさらに外す。

このパネルは2ヵ所の差し込みクリップ(グレー)ではまっているだけなので、内張剥がしと手で引っ張るだけで外れる。

パネルを外した足元に共締めできそうなボルトがあったので、ゆるめてからマイナス端子を挟み、しっかり固定する。

これでプラスはヒューズから取り、マイナスはボディに逃がす電源の処理が完成した。

取り付け|配線する前にドラレコの電源チェック

配線をキレイに処理した後に「ドラレコの電源が入らない…」という悲しいオチを避けるために、電源が決まったらドラレコが映るか確かめてみよう。

ドラレコ本体にリアカメラの配線を差し込み。

リアカメラ本体にも配線を接続。

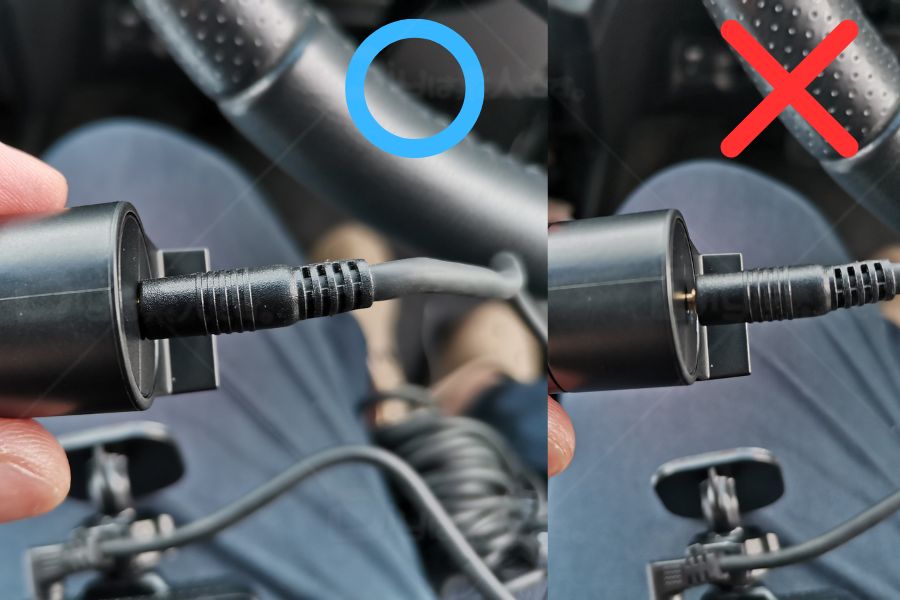

ちなみに写真の✕の状態が「リアカメラの映像が映らない!」となったときのよくあるミスの状態。

〇のようにしっかり根元まで端子を差し込もう。

赤枠のソケットを接続し、ドラレコ本体へコードを接続。

この状態でキーをアクセサリーの位置まで回すと…。

ドラレコが無事稼働した。リアカメラへの切り替えボタンを押し、リアカメラの映像が映るかどうかも忘れずに確認しておこう。

取り付け|ガラスへの取り付け

フロントカメラはこの写真の状態になるように取り付ける。

そしてリアカメラはこの位置になるように取り付ける。

今回の肝である「目立たせない配線処理」は後半の「配線編」記事でご覧いただきたい。

→ドライブレコーダーの配線|工賃が高いので自分でキレイにやってみた

ドライブレコーダー取り付け|工賃が高いと思うならDIY

配線を適当なところにブラブラさせてもよいなら、あとはドラレコを両面テープでガラスに固定して終わりである。

それでも1万円以上の工賃がかかることもザラだ。

整備士でもカー用品店スタッフでもない、ただの趣味で車をいじる筆者でも手順さえしっかり守ればできる作業ではあった。

もしチャレンジしてみようと思うなら「自分の車種への取り付け情報」をしっかりと集めて、時間に余裕があるときにやってみることをおすすめします。

コメント